Top Page & What's New 2024 Top Page & What's New 2024

���Ԕ��\��^���ƌ���A

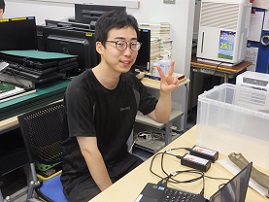

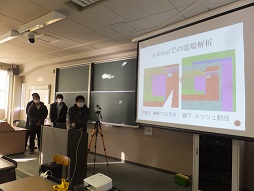

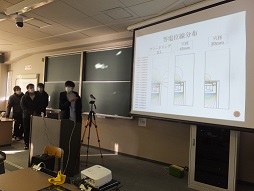

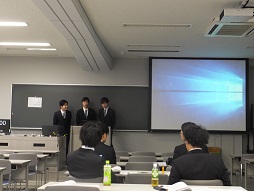

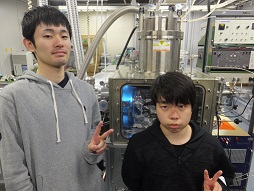

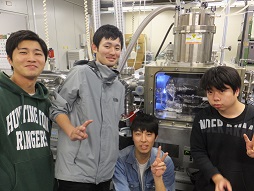

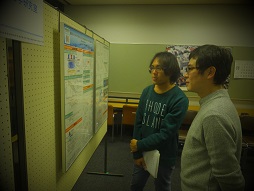

����A�ߌ��t���g���`�E�a�ӂ����ɕ�����ēd�C�d�q�R�[�X�u���ƌ���A�v�̒��Ԕ��\��s���܂����B���������������5���̑��������o�d���܂����B

����1�T�ԁA�Ƃɂ����悭����I�ɔ��\���K�����Ă����������A���e��ǂނ̂ł͂Ȃ������Ǝ����̌��t�Ńv���[���ł��Ă����Ǝv���܂��B

��������\���K�ɕt�������Ă��ꂽ�@�������A���R�搶�̂��A�ł��ˁI�@���ɁA�Z�Z�R���ƖL�c�搶����h�_�ȏ̍����������������y�̓O��w���̂��A�ŁA�����̏o�開�ȂǂقƂ�ǂ���܂���ł���(��)�B

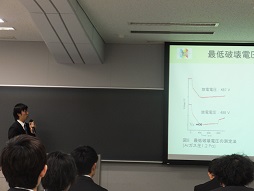

���^�����ł́A���ꂼ��̔��\�ɑ��āA�����̍��{�ɐG��邷�炵�������搶�����璸���܂����B�����ɋ����Ȃ�����Ȃ�Ƃ������œ����悤�Ƃ���p���͂ƂĂ��]���ł��܂��B

�t�ɁA�搶�����璸������ɑ��ēI���˂ē�������悤�ɂȂ����Ƃ��A���̌����̖{���̈Ӌ`�𗝉��������ƂɂȂ�܂����A������Α��Ƙ_���i�Ƃ�킯���_��l�@�Ȃǁj���A���������Ɨe�Ղɏ�����悤�ɂȂ��Ă��邱�Ƃł��傤�B

����̃v���[���Ōo�����������Ƃ�e�݂Ƃ��āA������ƌ���B�������܂��傤�I�@�ł��̑O�ɁA�܂��͈�ĉċG�x�ɑO�̏��C�����ō���݂̂�Ȃ̊撣��E���\�̐������j���Ċ��t���A����Ɍ����đ傢�ɉp�C��{�����ƂƂ������܂��傤�I

(2024�N7��25���L�j

���i�r�u�`�̌��J

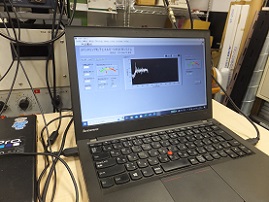

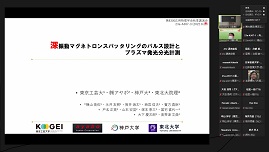

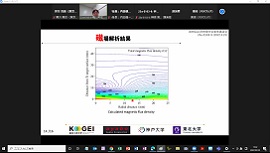

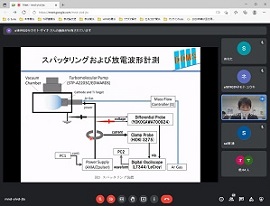

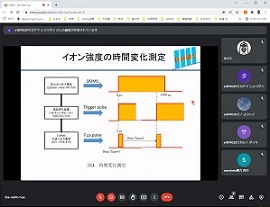

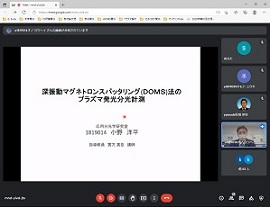

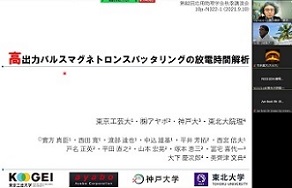

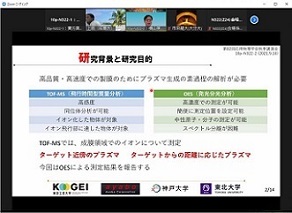

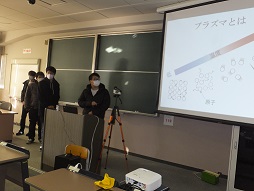

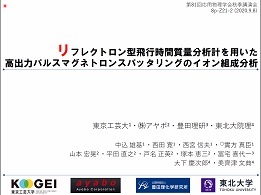

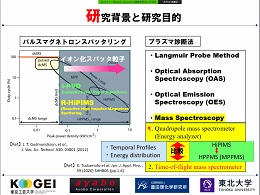

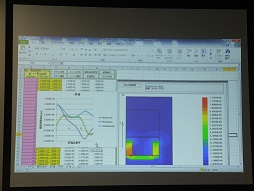

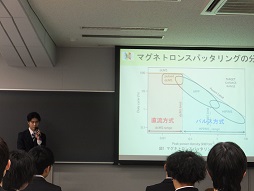

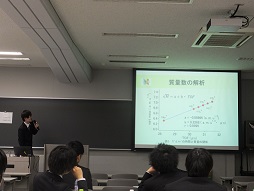

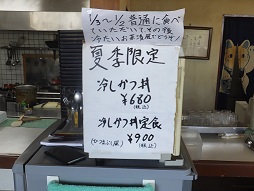

�挎(6/14)�Ɏ��^�������t�����y�[�W����̉^�c�������i�r�ɁA�S�����Z�������̎��̖��i�r�u�`��������J����܂����B���̍u�`�́w�v���Y�}��m��E�g���E���x�Ƒ肵�āA���̒��Őg�߂Ȑ������ނɂ���ȏ�Ȃ��قǂ킩��₷���Ő�[�X�p�b�^�����O�Z�p�ł��鍂�o�̓p���X�}�O�l�g�����X�p�b�^�����O�̉�����s���Ă��܂��B

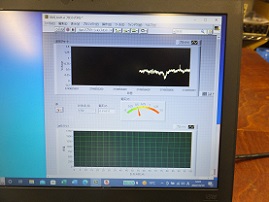

�J�����̐�̑�^���j�^�[�ɉf���o���ꂽ�X���C�h�����Ȃ���b���Ă��邹������ɖڐ���������ɂȂ��Ă���Ƃ��A�Z���t���������������Ƃ��A�Ƃ���ǂ�����܂��̂ŁA���ЁA�������E���Η����������B

���i�r�u�`���j���[�i�����H�|��w�j

���i�r�E�~�j�u�`�i�����^�b�j

���i�r�E�u�`Video�i�����^�b�j

(2024�N7��19���L�j

ISSP2024 in ���s�i3�����\�j

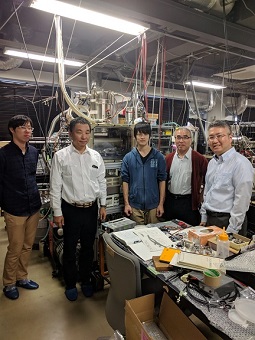

��T3����(7/3-5)�A���s���T�[�`�p�[�N�ōs��ꂽ�w��17��X�p�b�^�����O���v���Y�}�v���Z�X�̍��ۃV���|�W�E���i17th ISSP2024�j�x�ɉ@��(���ьN�A����N)�A���R�搶��ƎQ�����Ă��܂����B�����ߑO���A�@����ƃG���g���[���ς܂��u�����͂��߁A�R���i�O��ISSPIC2019(����)�ȗ��������HiPIMS��Gudmundsson�搶�AStephanos�搶�ABritun�搶��ɍĉ�̂����A�������Ē����܂����B���������A���s�܂ŗ����̂ł����̎��Ԃ��g���āA���s�~�n�씼������]�ł��鏫�R�˂Ɛ������ɍs���Ă��܂����B�_���ՑO�̋��s�̏��������̐�����A�O���l�ό��q�̑����Ƀz���g�т����肵�܂����B�₽�����邻�ƂЂ₵���߂̐����������܂�Ȃ��������������ł��B���(�O�g���w)�ɖ߂�[���ɍ����|����܂ōs���Ă���|�X�^�[���\�𗂓����\�̂��߉������A�z�e���̂��鋞�s�w�ɖ߂�������ł��B

���������ς��������̂ŁA�[�H�͏��ьN�̃��N�G�X�g�ŋ��s�����D�ݏĂ�������ň���Łi���r�[�����ō��ɔ������������ł��B�������q�Ő��r�[��������ł��܂������A�Ŗ߂��Ă��Ă���_�C�G�b�g�ĊJ�ł��B�j�H�ׂāA�������I��������ł��B

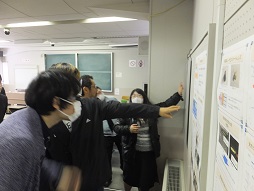

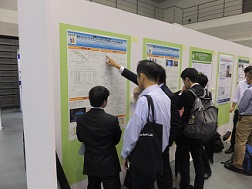

2���ڂ́A�O�����Ƃ�4�R�}�I���ċ��s���肵�����R�搶�ƒ���Ԃō������ĉ��ցB�ߑO���̍u�����A�|�X�^�[������̈ʒu�ɓ\��A�����`�ցB���s���T�[�`�p�[�N�͋��s�����s��ɗאڂ��Ă��āA�s��̒��ɂ����i��������Ƃ��������L���b�`���A�L��ȕ~�n�����s��ɐ����B�ЂƉw���炢�����āw���s�鐝 �����s��x���I�@�����A�����`�^�C���ɂ��Ԃɍ����A�݂�ȂŐV�N�ȊC�N���Ƌ��s�̉Ă̖����F��i��т��j�����\���܂����B�ߌ�̍u���̂��ƁA17:40����19:10���|�X�^�[���\�ł��B���R�搶�A����N�A���ьN��3������ʉ����тƂȂ��āA�����O�̐��Ƃ̕��X�ɉ�X�̌������A�s�[�����Ă���܂����B

�܂��r���A���ȗ]���Ƃ��Č|�W���W����̕��Ɨw������I����܂���(�ƂĂ����₩�ł����̂ŁA���̎��̓|�X�^�[���\�������̂��ƂȂ��Ă��܂��܂������A��)�B����N�A���ьN�ɂƂ��Ă͂��ꂪ���ۉ�c�f�r���[�ɁA���R�搶�ɂƂ��Ă͐��ł�ICRP-11/GEC2022�ȗ���2�N�Ԃ�̍��ۉ�c���\�ƂȂ�܂��B�݂Ȃ���A���Ԃ߂����ς��撣���Ē����A���肪�Ƃ��������܂���m(__)m�@�������c�_��ƂɁA��������܂��������ʂ��������ςݏd�˂Ă����܂��傤�I

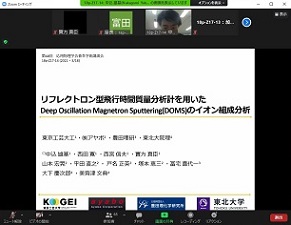

P4-10:�uEvaluation of gas rarefaction phenomenon from discharge delay time in deep oscillation magnetron sputtering�v�i���\�ҁF���R�j

P4-11:�uObservation of laser-induced fluorescence in the deposition region of high-power pulsed magnetron sputtering (HPPMS)�v�i���\�ҁF����j

P4-12:�uTime-evolution measurements of ion particles formed in high-power pulsed magnetron sputtering using a reflectron-type time-of-flight mass spectrometer�v�i���\�ҁF���сj

3���ڂ́A����Ԃ���u������у����`�^�C�����̃|�X�^�[���\�Łi�ʐ^���ƁA����ȕ��Ɍ����܂��B�j�ŕ������Ē����A�ߌ㏭���x�������`�����{�_�Ђ܂ő����̂��A1000�N�O����Q���ŋ�����Ă������Ԃ�݂��w��a����x�ŐH�ׂĂ��܂����B���݂݂̂��炵�c�q�̌��^���v�킹��悤�ȑf�p�Ŕ����Ȃ��c�q�ł����B�܂��A�����̒��𐁂������鍡�{�_�Ђ���̏������A���������ʼnΏƂ����g�̂ɐS�n�悩�����ł��B

���c�q�����`�����\������A����N�A���ьN��Ɖ��ɖ߂�A�����搶���D�u�Ƃ����N���[�W���O�Z�����j�[�܂ŋ����킹�A����̊w��o���̑S�C�����I��������ł��B���s�̏����͔��[�ł͂���܂���ł������A�@�������ɂƂ��Ă��A���̃X�e�b�v�A�b�v�̂��߂̑�������ƂȂ閧�x�Z���A�[������3���Ԃ��߂������̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă��܂��B�݂Ȃ���A����ꂳ�܂ł����B�H�̉����w��Ɍ����A��������܂��撣��܂��傤�I

(2024�N7��8���L�j

���Z�K��i����s�I�s�j

�������̂ł���1�T�Ԍo���Ă��܂��܂��������x1�T�ԑO�ɒ���s�����Z7�Z�̍��Z�K�₽�߁A���Ɨp�Ԃ�1��2���̒e�ۏo�������Ă��܂����B�ߑO9���ɐi�H�w�������肷�邽�ߒ�3���N��4���o���ł����B��M�z�����Ђ��������ނ��閭�`�R�̘e�����蔲���g���l����������ƁA

�p�b�ƍ��v���Ŏ��E���L���鑁���h���C�u�̐��X�����͊i�ʂł����B����s�ɂ͓�̍X��IC�������A�ߑO���m��A�����A����H�Ƃ����A�����`�͒���w�O�̘V�ܓX�Ŕ����Ȃ邤�Ș���H�����Ē����A�ߌ�Ɍ����ăX�^�~�i���`���[�W�����Ē����܂����B�ߌ��Ԃ̍�������H�ƍ���ł́A��w�����̌�A��N9����SP�����175���ጤ����ňꏏ�ɍu�������Ē������R�c�叫�搶�̌����������K�₳���Ē����A

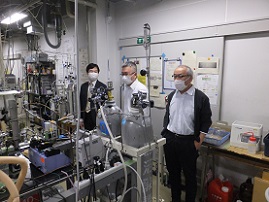

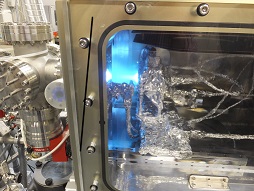

�R�c�搶�̎��삳��鐔�X�̃v���Y�}�������u���������Ē����܂����B���ł��R�c�搶�̊J�����ꂽ��C���v���Y�}�X�v���[�́A���͂�X�v���[��W�F�b�g�Ƃ������ώ��ȍא��A�r�[���Ƃ��ăv���Y�}���ˏo����Ă���̂܂����Ō��邱�Ƃ��ł��������܂����i�������������̂悤�ȃv���Y�}�W�F�b�g����肽���ł��I�j�B�����Ō�́A����ׂ̗ɂ���s������i�����̂悤�ɂ��ꂢ�Ȋw�Z�ł����j������ċƖ��I���ƂȂ�܂����B

�o��2���ڂ́A���쏤�Ɓi���썂�ꓯ�l�ɁA���k���݂ȁu���͂������܂��v�A�u����ɂ��́v�ƈ��A���Ă����̂��ƂĂ���ۓI�ł����B���炵���Љ�I����ł���Ǝv���܂����j�A���쓌������āA�ߑO���őS�s�����ɏI�����邱�Ƃ��ł��܂����B�����͍Ăђ���w�O�ɖ߂�A���H�̌�ʈ��S���F���āA�܂��Ɂu���Ɉ�����đP�����v��낵���P�����Q��������Ē����܂����B���������������Ƃ������O���ŐM�B�����̗₽�����邻���Ă���A�A�r�ɂ�������ł��B

�̗͓I�ɂ́i�N��I�ɂ��j�������������ł����A�����ɋA���Ă��邱�Ƃ��ł������A����蒷��s��������Ǝ��͂ގR�Ȃ݁A�傫�ȋ�A�����Đ앝�L����Ȑ�A�Ґ�̐�݂̂���L�X�Ƃ����i�ς�ڂɂ��ċC���]�����}�ꂽ���Ƃ͊ԈႢ����܂���B�ł́A����ō��Ƃ������ƂŁA�����Ƃ���낵���悤�ŕ����܂��B

(2024�N6��27���L�j

SP�����178���ጤ����

����A������w�ōs��ꂽ���{�\�ʐ^��w��̃X�p�b�^�����O����уv���Y�}�v���Z�X�Z�p����iSP����j����Â�����178���ጤ����u�v���Y�}��p�����\�ʏ����Z�p�̍ŐV�����v�ɎQ�������Ē����܂����B��w���Ƃōs����v���Y�}�Z�p�̎������ꂽ���u�̊J�������ɂ��āA�����̒m����M�d�ȋ@��ƂȂ�܂����B�܂��A����4������SP����̐V�����Ƃ��Ă��}�������܂����̂ŁA������̑O�ɍs��ꂽ������ɂĐV�C�̂����A�������Ē����܂����B

���������A12���̒�ጤ������Ƃ��������������܂����̂ŁA���ؐ搶(���I�v�g����)�Ƌ��͂��ď��������Ē��������Ǝv���܂��B

������̌�́ASP�����̒���搶�̎��������w���ї��H�w���V�����w��A�����Ă������Ȑ�����w�\���ō��e��J�Â���܂����B���ɂ͑�J���オ���Ă��āA�����̕��X�Ɠk���ŋA�铹������g�ˎ��w�O�ɓ�ɂ����Ă��̖��̂�����݉��������������ڂɂ��܂����B����������́A�����Ƃ������Ƃ�����䖝(��)�A�u���͋��s(ISSP2024)�ŁI�v�������t�Ɋ����̕��X�Ƃ����A�U��ƂȂ�������ł��B�����������P�����ڂɎ��Ƃ�����̂ŁA�����ق��Ƃ��܂����B�@�ł́A������ISSP2024�A���s�̖���y���݂��Ă���܂��I

(2024�N6��19���L�j

���i�r�u�`�̎B�e���^�I

���t�����y�[�W����̉^�c�������i�r�́A��w�ōs���錤���̒��ɁA���Z���������̋�����S�����邽�߂́A

�S���̍��Z����8���l��ΏۂƂ����i�H�x���T�C�g�ł��B���̒��ł́A����������w���킸�S���ÁX�Y�X�̑�w�̐搶�����A�������������Ƃ��̖��͂��A���Z���ɕ�����₷���Љ�Ă��܂��B�{�w�H�w���ł͍�N�x���疲�i�r�ɎQ�����A�H�w�����{�e�R�[�X��\�����i�r�u�`��S���E�J�u����悤�ɂȂ�܂����B�����č��N�x�A���Ƃ����낤�Ɏ����d�C�d�q�R�[�X�̃i�r�u�t�Ƃ��ĔC������Ă��܂��܂����B

40��̂����s�`�s�`�̂��Ⴂ�搶�Ȃ炢���m�炸�A�����̂悤�ȓ��^��������������ዳ���ł����̂�������܂���(��)�A�Ɩ����߂Ƃ���Βv��������܂���B

��T���j���̒�������A�O�̐V�Ȃ��ސ}����3F�̃[�~����30���̃I�����C���u�`�̎��^���s���܂���(�r���`���C������n�v�j���O�Ɍ������e�C�N�Q�ɂ͎��������̂́A�Ȃ�Ƃ�1���ԂقǂŎ��^���I���邱�Ƃ��ł��܂���)�B����͂���Ȃ�ɗ��K���A���Ԓ��߂����Ȃ��������̂́A�ْ����܂������A�㊚�݂܂���܂����B�@����̂悤�Ȍo�������Ă݂�ɂ��A���Â��e���r�̒��̃A�i�E���T�[����A�^�����g�����o�D������Ă������ȁA�Ǝv���܂��B���͂܂��H�|��̖��i�r�u�`�̍u�`���͂Ђƌ���������܂��A�H�w�����̌f����ڕW�ł͋߂������ɍH�|��H�w���̒S���u�`���j���[��50�`60�܂ő��₵�����Ƃ̂��Ƃł��B

������S��������Ă���̂Ȃ�A�u��ɒS����������Č�͋C�y�Ɂ���`�v���Ă����l����������܂��ˁI�@�܂��A����͂Ƃ������ҏW���o�ĂV���̌㔼�ɂ͌��J�\��Ƃ̂��Ƃł��̂ŁA���J���y���݂ɂ��Ă����Ă��������i����̈����������ǂ������Ă���Ă��������B�j�B

�܂��A���^���ɗׂ�̕����Ń[�~���������ь�M1�̐A���N���A�����ɂ��g�X�^�W�I���^���h�I�Ȃ��̎ʐ^���B���đ����Ă���܂����i�A���N�A���肪�Ƃ�m(__)m�j�B�܂��A�u�`�����Ƃ��ė��p�����Ē������n�[�h�R�[�e�B���O�̌��{�p�؍�H���C�I���v���[�e�B���O�����̓���𑗂��Ē��������A���{�̊F�l�̂����͂ɂ́A��ϊ��Ӑ\���グ�܂��B�܂��A���Ɏʐ^�̓]�p��������������ЁE��Ƃ̕��X�܂߁A�����͒������F�X�l�A�{���ɂ��肪�Ƃ��������܂���m(__)m�@���Ƃ́A���Z���Ƀ��N���N��`������悤�ȍu�`����Ɏd�オ�邱�Ƃ��F��A���҂��Č��J���y���݂ɑ҂Ƃ��܂��傤�I

(2024�N6��18���L�j

���؎s��������2�`�[���o��I

6/2���j���ɉ���^�������̈�قŁA��40�����،������(�c�̐�)�ɁA�������{�����E��ؗz�N(�@�BC�E2�N)������{���`�[��(���`�[���łȂ��̂��B��)�ƁA

����x�����E����N(�ʐ^G�E2�N)�����钆��`�[��(�t�ɂ����炪�A������`�[���łȂ��̂��B��)���o�ꂵ�܂����B���ʂ́A���`�[���A���쌕�F��C�ƈ���ΐ�A�s��(��1-��3-��1)�A���������̂̍��i�ґ���ɑP��B���ɁA�|�p�w�����q�E�A�|����(�f��G�E2�N)�͈��������ɏI��������̂́A��ʒj�q����ɏ����ȐA�|����̍U�߂̋����킢�Ԃ�́A�����ł���(�H�̏��q�l��ł̊����̂��݂ł��I)�B

����`�[���A���퉬�쌕�F��ƈ��������B��\���OB�ѐ�N(�d�C�d�qC�E23��)�������āA�����オ�邱�Ƃ��ł��܂����B�ѐ�N�A�i�C�X�t�@�C�g�I(���̏u�ԁA��X�̉������ō����̐���オ����݂��A���G�L�T�C�e�B���O�ł����I)

����́A���쌕�F��A�Ƒΐ�B�ڐ�̖��s��(��1-��4)�B�ΐ푊��͍��i�ҁA�茳�̕������Ƃ����ł��ꂽ����́A�������ɍ��i�҂̋Z�ƌ��킴�邦�܂���ł����B�����͂������̂̎�������U�߂Ă����H�|��`�[���̐킢�U��͐��X�����A�傫�Ȕ���ɒl������̂ł���܂����B

�܂��A���s����킴�킴�삯���Ă��ꂽOB�k�N�i�A�j��G�E24���j���A�`���ɂȂ�ł��낤�u������Y��܂����v�������͂��������̂�(��)�A�����𑶕��Ɋy����Ō����Ă��ꂽ�̂͂悩�����ł�(�悩������܂��A�Ȃ��łɏo�ꂵ�Ă��������I)�B

�����ҁE�ϐ�҂Ƃ��Ď����g���A�M���E�y��������ƂȂ�܂����B�H�w��(����)�E�|�p�w��(����)�Ƃ��Ɍ����D����1,2�N�������������W�܂������C�Ȍ������́A�H�̑��ł̊����傢�Ɋ��҂������Ƃ���ł��I

(2024�N6��6���L�j

���ꂵ���g���v��1,000��B���I

�������̌������ʂ́A���ׂĂ������N�̛������̑�w�@���E�������A���R�搶��̌������瓾��ꂽ���̂ł��B�����̐��ʂ́A�����O�ł̊w��\�̎��^�������o�Ė����ꂽ�̂��A�w�p�_���Ƃ��ē��e����A���e�͂���ɋ��X�܂Ŗ������������Ă悤�₭���E�Ɍ����ďo�ł���܂��B

�����ďo�Ōコ��ɁA�w�p�_���́uPDF�_�E�����[�h���v�Ȃ�тɁu����p�v�Ƃ����`�ŁA���̌����̐^��(�{���̉��l)�����邱�ƂɂȂ�܂��B�o�Ō���X�]���ɎN����鑶�݂ƂȂ��������������̘_���̒��ŁAJJAP�����ŋߏo�ł��ꂽ�_�����A�{���A�ЂƂ̐ߖڂƂȂ�1,000��_�E�����[�h��(��r�I�Z���Ԃ�)�B���ł����̂́A�ƂĂ����ꂵ������ł��B

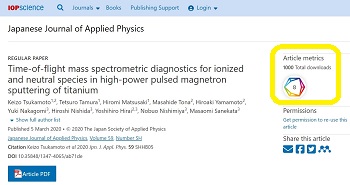

1)�_�E�����[�h1,000��B���_��(2020�N3���o��)�F�������O���[�v�ŏ��ƂȂ�TOF-MS��HPPMS�̌����_���ł��B����p��(����8��)�����������ŐL�тĂ��܂��I

"Time-of-flight mass spectrometric diagnostics for ionized and neutral species in high power pulsed magnetron sputtering of titanium". K. Tsukamoto et al.,

Japanese Journal of Applied Physics (JJAP), 59, SHHB05 (6 pages), 2020.

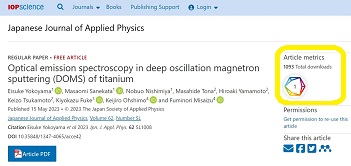

2)�_�E�����[�h1,093��B���_��(2023�N5���o��)�F���R�搶�̏����ꂽOES�_���ł��B���Ȃ葁���y�[�X�Ń_�E�����[�h����L���Ă��܂��I�@���̒��q�A���̒��q�I

"Optical emission spectroscopy in deep oscillation magnetron sputtering (DOMS) of titanium", E. Yokoyama et al.,

Jpn. J. Appl. Phys.(JJAP), 62, SL1008 (7 pages), 2023.

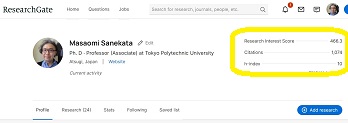

3)�����āA3�߂�1,000��B���F���E�I�Ȍ����҃f�[�^�x�[�XResearchGate�ɂ����āA��������Î҂Ƃ��Ď��̎����_���̑�����p���܂��A1,000���1,074��(SCOPUS�ł�991��B�c�O�A�����ЂƐ��I)�ɒB���Ă��܂����B

ResearchGate Proflile / Masaomi Sanekata

�����_�����M�̐��E�́A���ƌ��������ȁB�_��(�ʏ́Fpaper)�ɂ́A�o�łɑ�������܂łɓ��e���̉ߒ��ɂ����č����ǂ������͂����邱�Ƃ����邱�ƂȂ���A�o�Ō�Ɂu�ܖ������i���A�����ɑ����̐l�ɓǂ��(�Q�l�ɂ���)�����邩�v�Ƃ����ԕǂ̂悤�Ȋ֖���҂��Ă��܂��B

�����āA�ŏI�I�Ƀ_�E�����[�h���Ȃ����p�������āA���̘_���̉��l������Â����邱�ƂɂȂ�܂��B�����A�N������ǂ�ł��炦�Ȃ����(�_�E�����[�h�A���p����Ȃ����)�A�o�Ō�2,3�N�̂����ɘ_���͂܂��ɒP�Ȃ鎆(paper)�Ɖ����Ă��܂��܂��i�Ƃ͂����A�_���Ƃ��ďo�ł��邱�Ǝ��̂��A�����i���Ȃ�l�ނ̋��L���Y�Ƃ��Ċw�p�I���[�b�^�X�g�[�������ޑ����c�݂ł��邱�ƂɈႢ�͂���܂���I�j�B

�����������A�ł�����̂Ȃ炷���ɖ��̂Ȃ��Ȃ��Ă��܂��`���[�C���K���ł͂Ȃ��A���߂Ί��ނقǂɂ��ܖ��̑����������(�����)�̂悤�ȁA�ǂ߂Γǂނقǂɖ��킢�[���_�����o�ł��Ă݂������̂ł��B�Ȃ��Ȃ������͂����Ȃ��܂ł��A���߂ĂЂƂ�ł������̐l�̂����ɗ��Ă�悤�Ș_���\�ł���悤�ɁA���ꂩ����������̃����o�[�Ƌ��ɃR�c�R�c�w�͂��Ă��������Ǝv���܂��I

(2024�N5��21���L�j

����C�E����C�����������m��

����(6/2)�Ɍ��؎s���(�c�̐�)�������Ă��邱�Ƃ�����A�{���A���L�����p�X�T�u�A���[�i��11:00-14:00�̊ԁA���E���쌕���������m�É���s���܂����iOB�̏���N(�����E19��)�A�ѐ�N(�d�C�d�q�E22��)�A���̓���(���)�̉@���ߓ��N����Q�����Ă��������܂����j�B

���(��)�N�̓��������Ō������ɒ���x������������3�N�ځA���؎s���ɍH�|�傩����`�[���ɉ����āA����`�[����Ґ����ďo��ł���܂łɒ��쌕���������Ƃ��Đ����𐋂��Ă��܂��i�W���ʐ^�̍��肪���؍H�w���`�[���A�E�肪����|�p�w���`�[���ƂȂ�܂��j�B

�����́A���쌕�����ӔC�҂߂����N�̌Ăт����Ō��L�����p�X�ɏW�����A�V�������̏��獇�킹�����ˁA�c�̐�͋[�������܂߂��C���̏[�������m�É���s�����Ƃ��ł��܂����i�m�ÂɎ������Q���������������̂́A���ݎ����͉E���F�f��̎��Ò��ɂ�(�v��p�����E�E�E�Ђ��`�j�A�w������Č��Ă���ق�����܂���ł����B�j�B

�܂��AOB�̏���N�����L����h���[�������Q���Ă���āA�m�Õ��i�̋�B�ϐ���y���܂��Ē����܂����i�ʐ^�O�i�ځF�����̋�B�́A�m�ÁE�R���]���c�[���Ƃ��Ă���܂łɂȂ����_����̊ώ@�ɂ���đ傫�ȉ\�����߂Ă���悤�ȋC�����܂����j�B

�Ƃɂ����A�����̑��ōD���сA�������镱�������҂��Ă��܂��I�@�����Ă܂��A�{���͂��Z�����Ƃ���Q�����Ă���������OB�̕��X�i�ѐ�N�͒���`�[�������o�[�Ƃ��Ă�����Ă��������j�ɂ́A���Ӑ\���グ�܂��B�Ⴂ��y�����ւ̌m�Â����ɁA���ł������Ȃ����炵�Ă�������m(__)m

(2024�N5��18���L�j

2024�����������o�[�ƐV�̐��̔���

�V�w�����n�܂��ăo�^�o�^���Ă�����A�����Ƃ����Ԃ�GW�˓��ł��B�������A�@���A�X�^�b�t���ꂼ��ɖZ�����Ȃ��Ȃ��^�C�~���O�����킸�A�{���悤�₭�S���W������2024�N�x�̌����������o�[�Ŏʐ^���B�e���邱�Ƃ��ł��܂����B

�������̗́i�������ї́A���M�́A���́j�������Ɗw���̋��͐�[�����̗�]�~[�w���̗�]�Op�ŕ\���ł���Ƃ���Ap > 1�̏����Ɍb�܂ꂽ�ꍇ�A�������̂��͂̑唼�͊w���ɕ����Ƃ���ƂȂ���́A�Ə�X�����Ă��܂��B�w���͌����̌o�������܂����̂́A�t�ɂ��̕��A����ςɂƂ���Ȃ��͂��߂Ă��܂��B����܂ł��A�����̑z�������a�V�Ȍ��ʂ��w���������炵�Ă����V�[���Ɋ��x�������������Ƃ�����܂��B

����Ȋw���̔�߂��͂Ɖ\����M���āA���N�x�����C��4�N�������A�x�e�����ƂȂ����@�������A�����Ă݂�Ȃ̐S�̎x�����R�搶�ƈ�v���͂��Ȃ���A���������̌�����1mm�ł�������ɐ����i�߂���悤�撣���Ă��������Ǝv���܂��B���̃z�[���y�[�W�������ɂȂ�ꂽ�F�l�A�{�������̍��N�x�̎��g�݂��������ڂł�����蒸���A�����E�����E�G�[���̂قǁA�ǂ�����낵�����肢�\���グ�܂�m(__)m

(2024�N5��2���L�j

Top Page & What's New 2023 Top Page & What's New 2023

2024�t�G���p�����w��ł̌������\�i3���j

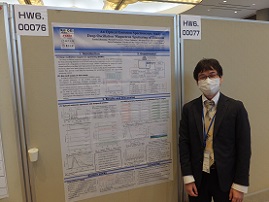

����A���p�����w���71��t�G�w�p�u����̕��ȉ�F�v���Y�}�G���N�g���j�N�X�i�Z�b�V�����F�v���Y�}�����E�f�f�j�ŁA���R�搶�A���ьN�A����N�炪�|�X�^�[���\���s���܂����B

�����̌����������p�����w��N��Ŏ��ۂ̉��i����͓����s�s��w�j�ɕ����ĎQ���E���\�����̂́A����4�N���i2019�N9�����D�y�j�Ԃ�ł����i���R�搶�͍�N�H�ɒP�g�F�{�ɔ��\�ɍs����Ă��܂����j�B

�v���Ԃ�ɎQ�����Ă݂āA�����͉Y�����Y�̂悤�ȋC���ł��������͂�������R���i�БO�̊�����悵�Ă����̂ŁA��ψ��S���܂����B

3���̔��\�͂�������D�]�ŁA�����̑�w�̐搶���Ȃ�тɊ�Ƃ̕��X�ƗL�Ӌ`�ȋc�_�������Ē������悤�ł��B���ɁA4������@���ƂȂ钆��N�A���ьN�ɂƂ��ẮA�厖�Ȋw��f�r���[��ł����̂ŁA

�ƂĂ������o���ƕ��ɂȂ����Ǝv���܂��B���\�҂̂��O���A�|�X�^�[���\����2���ԃt���ƂȂ�v���[����������Ē����A����ꂳ�܂ł����B

���\���I��������ɂ́A�����O�͐^���Âł����̂ŁA�a�̌��w�ʼn��Ԃ��������w���ׂ��x����ł���ꂳ����݉�����ċA���Ă��܂����B����Ŕ��ȉ�ԘJ��Ƃ����̂́A�ΖʂŊw��ɎQ�������Ƃ��ɂ����ł��Ȃ��w��Q���̂�����̊y���݂ł�����܂��B

�܂�����͂Ƃ������A����c�_�œ���ꂽ�|�C���g��ƂɁA���Ȃ�7���̋��s�ō��ۉ�cISSP2024�Ɍ����āA�܂��{�����猤�����A�e�������܂��傤�I

24p-P08-7:�u���t���N�g�����^��s���Ԏ��ʕ��͌v��p�����[�U���}�O�l�g�����X�p�b�^�����O�̑������C�I�������v���@�̊J���v�i���\�ҁF���сj

24p-P08-8:�u�[�U���}�O�l�g�����X�p�b�^�����O�iDOMS�j�ɂ����锭���x�����Ԍv����p�����K�X�����ۂ̉𖾁v�i���\�ҁF���R�j

24p-P08-9:�u(���[�U�[�U�N�u���@��p����)���o�̓}�O�l�g�����X�p�b�^�����O(HPPMS)�̃v���Y�}�f�f�v�i���\�ҁF����j

(2024�N3��25���L�j

�͍��m�w�݂炢�Ԃ����x�ŏЉ�I

�{���A�͍��m���^�c����͍��m�w�݂炢�Ԃ����x�Ɏ��̌����ҏЉ���J����܂����B�͍��m�w�݂炢�Ԃ����x�Ƃ́A�͍��m�̋��猤���J�������o�Y�ȁA���t�{�A��w���v�x���E�w�ʎ��^�@�\�̋��͂��ė����グ���������E�����̑�w�̊w��E�����̏Љ�T�C�g�ł��B��N�̏��H�ɉ͍��m������˗������Ƃ��́A�e����ɂ�����ꗬ�̐搶���ɍ������āu�����Ȃł����̂��Ȃ��H�v�Ǝv���A������̂������S�O�����̂ł����A�u�D�G�ȑ�w�����̒��ɁA�����̂悤�Ȉٕ��q�i�G���j���ЂƂ肭�炢���Ă��A�_�C�o�[�V�e�B�Ƃ����Ӗ��Łi�ǂ������Α��l���A���������ʐ����B�j�A���邢�͌����҂�ڎw�����Ƃ���l�̂�������L����Ƃ����Ӗ��ŁA���炩�̈Ӌ`�͂Ȃ��͂Ȃ��̂���(��)�v�Ǝv������A�����������Ē���������ł��B��N���Ɉ˗����ꂽ���e�������グ��o���Ă���A���J�܂Ŗ�3�����A���J�̓��������h�L�h�L���Ȃ���y���݂��Ă���܂����B

�w�݂炢�Ԃ����x�����M���邱�ƂŁA�u�Ȃ��A�����͍��������đ�w�ŋ����A�������Ă���̂��v�A���̌��_�i���Z�`��w�܂ł̌njR�����̓��X�j���v���o���āA���S�ɗ����Ԃ邢���@��ƂȂ����Ǝv���܂��B�����̂悤�ȏ��Ă��܂��悤�Ȕ����E���]�Ȑ܂��o�Č����҂ɂȂ����҂̌o�܂��A�ǂ������Η�������K�r�ł��B�u�l�ɗ��j����v�A�w�Ԃ��̂Ƃ��Ă͒x�炫�ł��������̂悤�Ȍ����҂̑��݂�m���āA�u�l�͂����炾���Ċw�Ԃ��Ƃ��n�߂���I�i�厖�Ȃ̂́A�w�Ԃ��ƂU�p�����邱�Ɓj�v�A���邢�́u����Ȑ搶�����̒��ɂ͂���̂�����A��[���A�l�����āA�������Ă��ꂩ�猤���҂�ڎw�����I�v�Ƃ������������A�����̏Љ�y�[�W�ɗE�C�Â����A�ЂƂ�ł��ӂ���ł�����Ă��ꂽ��{�]�ł��B�����āA���U�ɓn���Ċy���߂鎩���Ȃ�̃e�[�}�����邱�Ƃ��ł�������ł��ˁI�@����Ȓ��������A���{�̏����̉Ȋw�Z�p���W�̂��߂ɂ��������Ă��܂��B������Ă��������I

�͍��m�w�݂炢�Ԃ����x(�����ҁF���� �^�b)

�͍��m�w�݂炢�Ԃ����x(�w�▼�F�v���Y�}�G���N�g���j�N�X)

�����H�|��w �w�ȁE�R�[�X�u���O�W�gKOUGEI PEOPLE�h�ɓ]��

(2024�N3��22���L�j

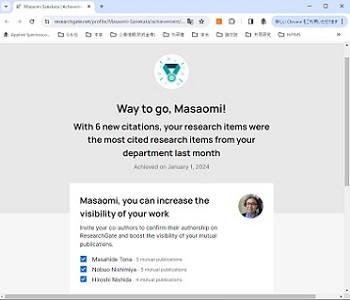

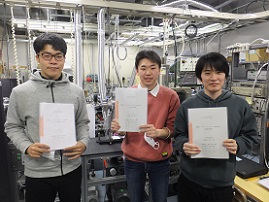

�w�ʎ��^��2023

����A2023�N�x�̊w�ʎ��^�����s���܂����B�O���̏t���̉e���ł��A���͂�����Ƌ��������ł����t�̂Ђ���̂ǂ������V�Ɍb�܂ꂽ�w�ʎ��^�������ƂȂ�܂����B�������N�͑��Ɛ��S����������A��������V�w���̎n�܂�܂�4�N���̂��Ȃ��Ȃ������ʂ��̊k�̂悤�Ȃ�����Ǝ₵���u���[��v�Ƃ����������ƂȂ�̂ł����A���N�͏��ьN�A����N�炪��w�@�ɐi�w����̂ŁA��N�Ƃ͏������͋C���Ⴂ�܂��i�i�w�\���2���͍��T���̉��p�����w��̔��\�̏�����]�O�Ȃ��s���Ă��܂��j�B

�܂����N�́A�R���i�ЂɂȂ��Ĉȗ��A���s����Ă��Ȃ������{���؉w�O�̃����u�����g�z�e���ł̎Ӊ������ɍs���܂����B��Ђ̌��C���n�܂�A�Ӊ���ɏo���Ȃ��������Ɛ������܂��B���Ƃ���4�N�����A�i�w����2�����A���ꂼ��ɑ��ƌ�̎��̃X�e�[�W�A���邢�͂��̃A�C�h�����O��Ԃ͎n�܂��Ă��܂��B4������͂���܂łƂ܂������قȂ鐶�����҂��Ă��܂����A���̐V�N�ȋC�����i���S�j��Y�ꂸ�A���ꂼ��̎�����ł�����ė~�����Ɗ���Ă��܂��B���҂��Ă��܂��B�������Ă��܂��B������Ă��������I

��������4�N���ł��鐴���N�i�O�叫�F�@�B�j�A���؎s���Ŋ����쑺�N�i���z�j�����ƂŁA��������K�˂Ă���܂����B�R���i�ЂŔp���ɂȂ�^�������������A�m�Âɑ��Q���Ɍ������藧�ĂĂ���Ă��肪�Ƃ��������܂��B

�Љ�l�ɂȂ��Ă��d���Ɨ������Ȃ��猕���𑱂��Ă��炢�����Ǝv���܂��B������܂��A�ꏏ�Ɍm�Â��܂��傤�B�܂��A�����N�̑����ōs�����|���f�U�莞�̉����x�Z���V���O�̌����́A��C�搶�ƍ�������������ő����Ă����܂��̂ł����S���������B�ł͂����l�A�����C�ŁI

(2024�N3��22���L�j

MCP���� by ���k��@���E��ꎒÐ搶

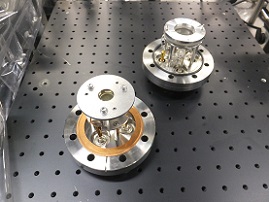

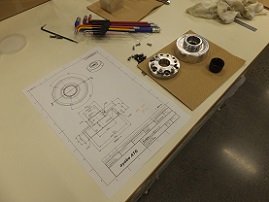

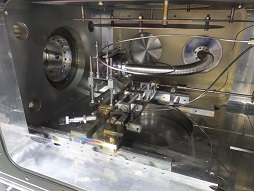

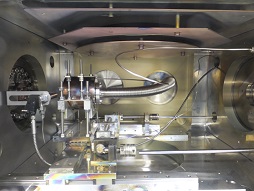

�{���A�Ȍ���������œ��k��@�������E��ꎒÐ搶�����������ɂ��z����������A�����a(��15mm)��MCP���(���H)���a(��25mm)�̂��̂Ɍ������Ē����܂����i�X�p�b�^���q�C�I���̌v���R����ŏ����ɗ}���邽�߁I�j�B�@�ׂ�MCP�C�I�����o��̌����A�Ƃ������Ƃ�����芵�ꂽ��ꎒÐ搶�ɒ��X�ɍ�Ƃ��Ē������ƂɂȂ�܂����i�Ȃ���ґ�Ȃ��肢���I)�B

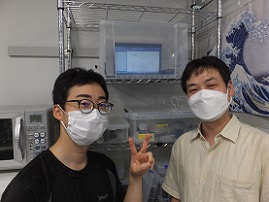

�ߑO���̓��ɖ����A���� �� �ݒu �� �^������̍�ƍH�����I���邱�Ƃ��ł����̂ŁA���T���̉����w��̔��\�������s���Ă������R�搶�A����N�A���ьN��ƂƂ��ɁA�݂�Ȃŏ��ؘO�ɍs���Ċy���������`�^�C�����߂����Ă��܂����B����́A���`�����Z�ȑ�`���l�̒������^�]�����ꂽ��ꎒÐ搶�B�����āA�{���ߌ��ԂōĂђ�������Ē������h���C�u�ɏo��������ꎒÐ搶���݂�ȂŌ����点�Ē����܂����B��ꎒÐ搶�̃^�t���ɂ́A�܂��ɒE�X�ł������܂��B���̂悤�ɗ����A�����悤�ɍ�Ƃ��A�܂����̂悤�ɋ����Ă�������D�u�Ƃ�����ꎒÐ搶�ɂ�������̂��y�Y�܂Œ����Ă��܂��A���肪�Ƃ������������܂����B�����̔��m�����҂��������30�����郁���o�[�̏�������匤�����𑩂˂��A����������������ꎒÐ搶�̐��ł̌������v���ƁA���ӂ�������܂���m(__)m�@4�������w�@�ɐi�w���钆��N�E���ьN�炪�݊w���ɁA�������x���ɗV�тɍs�����Ē����A���k���ꎒÌ��̈�ࣂ���������u�Q��ނ�ɂ݂Ă��炢�����ȁA�Ǝv���Ă��܂��B������݂�ȂŐ��ɂ��ז������Ē�����@����y���݂��Ă��܂��I

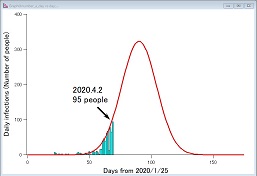

�NjL(2024.4.2)�F����A�ȈՐ^��f�V�P�[�^�i���i���F���^�^��|�b�g�j���͂��܂����B����������15mm�̏��aMCP��^��ۊǂ��Ă݂܂����i�m���A�L���O�������������Ȋ����œ�d�̃f�V�P�[�^�ŕۊǂ���Ă����悤�ȋC�����܂��j�B��ӌo���Ă��A�قƂ�ǐ^��Q�[�W�̐j�͓����Ă��܂���ł����B�^��Q�[�W�A�^��o���u���t������Ă��Ȃ��牿�i��2���~���Ȃ��D����̂ł��B�������A�͂����Ƃ��ɂ͐^��|�b�g�̓��a���������āuICF114�̃t�����W���i�[�ł��Ȃ��̂ł́B���v�Əł����̂ł����A�܂��ɃW���X�g�t�B�b�g��OK�ł����I�@����ŁAMCP�̊��x��h���A�\����MCP���ۊǂł���悤�ɂȂ�܂����B

(2024�N3��19���L�j

�㗢�N(������OB)�̊�ƖK��I

�{���ߑO���A���݇��}�C�i�r�ɋ߂錕����OB�̋㗢�N�i�{�w�|�p�w���f���w��2012�N���j����Јē������˂Č�������K�₵�Ă���܂����B�㗢�N�����Ƃ��Ă������x�����肵�Ă������Ƃɂт�����ł����i�㗢�N�́A���L�����p�X���啪�ς��Ă��邱�Ƃɂт����肵�Ă��܂����j�B�e���r�ƊE���ʐM���Ɓ����݂Ɠ]�E���d�˂Ȃ��珇���ɃL�����A�A�b�v�E���i�i�����ے�����ł��I�j��������Ă��āA���ɂ����܂�������ł��I�@����͗\�肪���č���ł��Ăق�̂P���Ԓ��x�������b�ł����\�������܂���ł����B���x�͂����Ƃ������A��ɂ����Ȃǎނ��킵�Ȃ��炨�b�����܂��傤�I

��w�Ƃ��ẮA�A���s��̍ŐV���E�����Ȃǂ�����������Ƒ�ς��肪�����ł��B�܂��A�����炩�牽������ł��邱�Ƃ���������͂����Ē����܂��B����Ƃ���낵�����肢���܂��B��������ƂȂ����㗢�N���A�����ɂ�����Ă��������I�@�������Ă��܂��I

(2024�N3��18���L�j

�����_��E���z�搶�̂��K��I

�{���A�����ǂ��Ȋw�܂̐R���ψ��i�{�N�x�E��N�x�j�ł��ꏏ�����Ē������̋@�ɒm�荇���������_�Ƒ�w�_�w���i���L�����p�X�j�̘��z�搶���A�����������̌��w�ɂ��z�����������܂����B�R����̂����x�݂ɁA�u�������؎s���ɃL�����p�X���\���Ă���̂ɁA(���_��[�H�|��Ԃł�)�����Ԃ̌𗬂�ړ_���ĕs�v�c�Ȃ��炢�Ȃ��ł���ˁv�A�u���x���ЗV�т��炵�Ă��������v�Ƃ̉��C�Ȃ���b������������

�u����Ȃ炢���������ꏏ�Ɍ����ł��邱�Ƃ͂Ȃ��ł��傤���v�ƁB�����́A���˂Ă���3�N�������̑����̌��̎��Ƃōs���Ă�����C���v���Y�}�X�v���[�i��C���v���Y�}�W�F�b�g�^�t��C���ቷ�v���Y�}�j�̂������낢���p�����͂Ȃ����̂��ƒ��炭�͍����Ă������Ƃ�����A���z�搶�Ɂu�v���Y�} �~ �_�w�i�A���w�j�v���Č����͂������Ȃ��̂ł��傤�E�E�E�v�Ɓi�����͑O�X���炠����̂́A�������g�͐A���w��S���m��ʐg�Ȃ̂Łj���鋰��E�C���o���Đ�o���Ă݂���A���z�搶�́u�������낻���ł��ˁv�ƁA�����f�G�ȕԓ����������܂����I

��������b�͔��W���A�{���A�������̎����ݔ����܂��͘��z�搶�ɂ������������^�тƂȂ�������ł��B���z�搶�̂����Ƃ���A���w�A���ɉ��|�w�i�u�ǁv�̂��f�l�̎����ł����ANHK���j���́w��̉��|�x�͌��������ςĂ��܂��I(��)�j�ւ̉��p�\���E����Ă�����I�����A�����ł͌����Ĕ��z���邱�Ƃ̂ł��Ȃ����b�ɁA�킭�킭���i�������ȍD��S�j���o���܂����B���z�搶�����g�́A��C���v���Y�}�X�v���[�i�{�������ł́g�v���Y�}�y���h�ƌĂ�ł��܂��j�́A�_�Ɖ��K���n�E�X�Ȃǖ�O�����t�B�[���h�֎����o����|�[�^�u�����\�ɗD�ꂽ�_�ɁA�傫�ȉ\���Ɗ��S������Ă�����l�q�ł����B

�����ǂ��Ȋw�܂ł��m�荇���ɂȂꂽ�������A�Ȍ���̋����\����������ɓ���Ȃ���A�܂��͏��K�͂Ȋw�ی������狤���������X�^�[�g�����邱�Ƃ��ł���Αf�G���ȂƎv���܂��B���z�搶�A����Ƃ����t�������̂قǁA��낵�����肢���܂��B�{���͂����Z�����A���肪�Ƃ��������܂����i���������y�Y�́A�������݂̂�ȂŗL��������Ē����܂��j�B���́A��X�����_����L�����p�X��K��E���w�����Ē����邱�Ƃ��y���݂��Ă��܂��I

(2024�N3��15���L�j

���X�g���R���i����H�w�����S�R�j

���T�͂��߂ɁA�Ⴉ�肵�����m������s�ɂ��鍑�����q�Ȋw�������Œm�荇���Ĉȗ��A�����ɂƂ��Ă݂�ΌZ�M�̂悤�ȑ��݂ł��������R���F�搶�i���������͋@��Z���^�[�����吶�A���R�搶�͕��q�W�c�n��b�����w����ؑ�����������A���ݓ��{��w�H�w�������j���{�N3���������đސE�Ƃ̂��ƂŁA�ސE�O�̉��R�搶�ɂ����A����̂���A�����A�p���ƂȂ�����@��E���i��������邱�Ƃ�����̖ړI�Ƃ��āA���Ɨp�Ԃŕ������S�R�s�ɂ������H�w���̃L�����p�X��q�˂Ă��܂����B

�����Ă�������9:30��葁�߂�8:15���ɂ͓����ł������߁A�߂��̃R���r�j�Ŕ������z�b�g�R�[�q�[�ł����݂Ȃ���L���L�����p�X���U�Ă݂悤�ƁB���̑O�ɁA���R���̏��݂��܂��m�F���Ă���Ǝv���������ɓ��艜�R����T���Ă�����A8�F30�̑����ɂ��ւ�炸���R���̊w�������ɏƖ����_�����Ă���ł͂���܂��H�@�m�b�N���Ă��������Ȃ������̂ŁA�L�����������܂ōs���Ă݂��玟�̕����̃h�A���炩�����Ɂu�p���p���p���v�Ə��C���悢10Hz�̕����o���̂��鉹���������Ă��܂����B

���ɗU����悤�Ƀh�A���J�������Ă��������A�ЂƂ�̏��q�w�����Ђ傱���Ƒ��u�̍��Ԃ���u���͂悤�����܂��A���������邱�ƂɂȂ��Ă��雉������ł��ˁI�v�Ɗ���o���A������͂т�����H�I�@����ȑ������炪�[�U�[���Ď������Ă��Ă��邱�ƂɁA�����ĉ��R�搶�̑ސE�ō��������ɂ͎������u����̂���悤�Ƃ�����܂Ŏ������悤�Ƃ������R�搶�Ƃ��̈���q�iM2�̗����j�̌����ҍ��ɁA�т�������Q�I�@�u�������A���R���i���R����j�I�v�ƒ���Ԃ���ɉ��Ȉ�{���Ƃ��Ă��܂��܂���(��)�B

���u�̉�̑O�ɁA�ސE��ɘ_�������M���邽�߂ɁA�ǂ����Ă������Ă������������Ƃ̂��Ƃł��B�搶���搶�Ȃ�A���Ɗԍۂ̊w���Ō�M�d�ȏt�x�݂ɕt�������@�����@���A�t��Ԃ̌����ȑ��퓯��(���������ǂ����F�������́u���v�͌��ɑ��ł�)�Ɍh���ł�(�����̌����҂����������������悤�ȋC�����܂�)�B

���̌�A���[�U�[�̒g�@�^�]���ς�����ʼn��R�搶������A����ɂ�����l��M2�̐�t�N������A�[���̎����I���܂łɊԂɁA�����čs���@��̍����������A�̘b��G�k��������A�����`�ɂ͎O�t�̎�ł����[�����u���Y�v�ɘA��čs���Ă��������A���R����Ƃ̋M�d�Ȏv���o�ƂȂ�y�������Ԃ��߂������Ē����܂����B

�����č���A���Ă����b�ɂȂ������c���搶�i�����ЂƂ�̌Z�M�ł��j�ɂ������A���邱�Ƃ��ł��܂����B���c�搶�͂ƂĂ���X�����i���݂͌��ɔ����Ȃ�܂������j�̂Ƃ܂������ς���Ă��܂���ł����B�ŋ߂ł͐H�i�̃��}���������͂Ƃ����V���ȕ�����J��Ă���悤�ł��B��������Ɨ�����A�ȑO�ƑS���قȂ錤���t�B�[���h�ŐV���n�Ċ���ȂǁA�����e�Ղ����Ƃł͂Ȃ��Ɗ����������܂����B

���c�搶�ւ̂����A���I���A���R���ɖ߂�Ăэ�Ƃ����Ă����玞���͑��A�[����18:30�Ɂi�O�͉J�����Ɂj�B���R����̌��������Ƃ��čŌ�̈�{�ƂȂ�X�y�N�g���|�����I���ƂȂ�܂����B���R�搶�̍��߂̂��ƁA���u�Ƒ��u���̉�̂ɍ�Ƃɓ������Ƃ��́A�����قǂ܂ł��̑��u�������f�[�^�ݏo���Ă������Ƃ��A�܂��A�܂��܂������f�[�^�ݏo�����Ƃ��\�ł��邱�Ƃ��l����ƁA�ꖕ�̎₵�����������ɂ͂���܂���ł����B����ȋC�����炷���߁A�����͍�Ƃ��Ȃ���u�u�̌��v����������ł���܂���(��)�B

��̍�Ƃ͈ꎞ�Ԃ����Ȃ������ɂ������Ȃ��ړr�������A�����蒸������̂������̎Ԃɐύڂ����Ē����܂����B�u�w�ސE�x�A�w�������𖾂��n���x�Ƃ́A�����������ƂȂv�Ƌ߂������̎������z������A���S�[�����̂�����܂����B����͂Ƃ������A���R����A�����Ԃ���ꂳ�܂ł����B���N�̑���w�̓��������Łu�˂���̈ʒu�v���b��ɂȂ��Ă��܂������A�g���q���˂���h���[�V�����Ƃ����ΐ��E�̉��R�搶�B�ŏI�u�`�ő�U���U���ɂ��Ă̂��b�u�ł��Ȃ������̂͐��Ɏc�O�ł������A���R�C�Y�����p���������R���Ō�ƂȂ錳�C��M2�̂���l�̑��ƌ�̊���(��l�͐Ζ��n����Ƃ֏A�E�A��l�͓��k��@���m�ے��i�w)���y���݂ł��ˁB�Ƃ͂����ސE���Ă��A�_������������A�č��̌����҂Ƌ��������������茤�������𑱂�����Ƃ̂��Ƃł��̂ŁA�H�̕��q�Ȋw���_��(���s)�ɍs���Ή��R����Ɩ���݂ɍs���܂��ˁI�i���̂Ƃ��͂�낵�����肢���܂��j

���͑ސE�̍�Ƃł��Z�����ł��傤����A���炭���ė���������������ŁA�ސE�L�O�́u���R�搶���͂މ�v���ł���̂��y���݂��Ă��܂��B�Ō�ɁA��ρA�����b�ɂȂ�܂����B�����Ă܂��A���ꂩ�����傢���傢�����b�ɂȂ邩������܂���B�����蒸�����@��╔�i�iBNC,MHV,SHV�P�[�u����N�C�b�N�J�b�v�����O�ނȂǂ͑ސE�܂Ŕ��킸�ɍς݂����ł��B�j�́A�厖�ɗL�����p�����Ē����܂��B���R�搶�̉v�X�̂��������F�O����ƂƂ��ɁA����Ƃ���낵�����肢���܂�m(__)m

�܂�����A�ސE�O�ɂ��肬��Ԃɍ����ĉ��R�搶�ɂ�����邱�Ƃ��ł����̂́A���R�搶�̑ސE�̏ڍׂ𓌋��C���X�c�������g�̑��c���A���������������A�ł��B���c����A���肪�Ƃ��������܂���m(__)m�@9���̋��s�ł̓��_��Łu���R�搶���͂މ�v�ň��݂ɍs���邱�Ƃ��y���݂��Ă��܂��I

(2024�N3��9���L�j

�j�E�w�����Ԉ��p�xNo.1@2024�N1����

�����A���E�I�Ȍ����҃f�[�^�x�[�XResearchGate����A���ꂵ�����[�����͂��Ă��܂����B���̓��e�́uWay to go, Masaomi!

With 6 new citations, your research items were the most cited research items from your department last month

Achieved on January 1, 2024�i�������A�}�T�I�~�I�@�挎�A�V����6���̔���p�������Ȃ��̘_���́A���Ȃ��̑�w�ɂ����čő��̔���p��B�����܂����B

2024�N1��1���t�j�v�Ƃ̂��ƁB�w�p�_���Ƃ́A�i�ǂ�Ȃɋ�J���Ăł��j�܂����M���Đ��ɏo�����ƁA���ɖ₤���Ƃ����̈�Ԃɑ�Ȃ��ƂƂȂ�܂��B�����āA���ɑ�Ȃ��Ƃ́A���E�̂ǂ����̌����҂��玩���̘_�����Q�l�����Ƃ��Ĉ��p���Ē������ƁB2�Ԗڂ̂��ꂪ�A�Ȃ��Ȃ��ǂ����Ď��ɓ�����ƂȂ̂ł��B�d�v�x�̍����_���ł������قǁA���҂���̔���p�������Ȃ�X���ɂ���܂��B

��ɁA��������I������_���́A���̉��l���N��������������ꂸ�Ɉ��p����鎞�������ɒx���Ȃ邱�Ƃ͂���܂����AGoogle Schloar(����), SCOPUS(�L��), Web of Science(�L��)�Ȃǂ̘_�������c�[���𗘗p�ł��鍡�A���̂悤�Ȏ��ԍ��͂ǂ�ǂ�Z���Ȃ��Ă���̂ŁA�_���𐢂ɏo���Ă���3�N�o���Ă�����p��0�Ƃ����ꍇ�́A�c�O�Ȃ��炻�̌�̒��ړx�����܂���҂ł��Ȃ��Ɣ��f������܂���B

���悤�ɖ�Y����ł��邱�Ƃ��݂��錤���҂́A�����̎��M�����_���̉��l���������g�Ő����ʂ邱�Ƃ������ꂸ�A���p����Ă悤�₭�u�]�����ꂽ�v�A�u�]������Ȃ������v�Ƃ������Ƃ��q�ϓI�ɒm�邱�Ƃ��ł���̂ł��B

���̒��ɂ́A�u�_�����A���p�̂Ƃ��ɑ��������ҁi�m�[�x���܋��̌����҂Ȃǁj�v�A�����Łu�_�������������ǁA���p�����������Ȃ������ҁi���ړx�̒Ⴂ����łЂ����猤�����錤���ҁA��Ԑ����O�Ԑ����̌��������錤���ҁA���邢�͎������������Ȗ����I�Ȍ����ҁj�v�A����сu�_�����͏��Ȃ����ǁA���p�����������ҁi�x�M�����NJܒ~������e�̘_�������M�ł��錤���ҁA���邢�͂�������Ƃ��̕���̖��_���˔����������_�������M���錤���ҁj�v�A�����āu�_�����A���p�Ƃ��ɏ��Ȃ������ҁi�����҂Ƃ��Ă͕��O�̓��B�ނށA�������C��t���Ȃ��ƁI�j�v�Ȃǖ{���A����(�T��)�A�䗬���s���l�X�ȃ^�C�v�̌����҂����݂��܂��B����Ȍ����҂̘_�����A���p�A��������E���铊�e��_���̔���p�x���w�W������IF(Impact Factor)����q�ϓI�ɁA���Љ�w�I�Ɍ����҂�]���E���͂��邱�Ƃ��\�ł��B

���݁A�����҂̌������́AResearchGate�i�O���[�o���j��resarchmap�i�����j�ł��ׂČ��J����Ă��āA�N�ɂł��ȒP�ɒ��ׂ邱�Ƃ��ł��܂��B����������́A���̂悤�ȉȊw�҃f�[�_�x�[�X��ʂ��āA��X�̑�����(?)�A���Ƃ��A���ݏ��Ƃ���A�J�f�~�b�N�ȎЉ���_�Ԍ��Ă݂�̂͂������ł��傤�I

����͂Ƃ������A����̂悤�Ȃ��Ƃ́A���Ƃ����[�J���ɍH�|��̒���1�ԁi����p�F6��/���j�Ƃ͂����A�����ɂ͂Ȃ��Ȃ��Ȃ����Ƃł��B���p����āu�����̌��������̒��Ɏ�����Ă���v�A�u�����͖𗧂��Ă���v���Ƃ�m�邱�Ƃ��ł��A�P���ɂ��ꂵ������ł���܂��B������݂ɁA���̘_�����M�Ɍ�����������ۂƂȂ��Ă���낤�Ǝv���܂��B

(2024�N2��19���L�j

�j�E���Ƙ_���̊����ƒ�o�I

�{�������A�����̐搶����ŏI�m�F���A������6���̑��Ƙ_�����������܂����B�����āA�֓��n���̑��V�C�\��ǂ���A�O�͒��߂��ɂ͐^�����A���͂т�[�т�[�A��Ԃ��������炵�Ă���܂��i16�����ɂ͊w���ւ̑ލ\�w�����A�i�E���X����܂����j�B

���_���o���I���ċC����������A�C�����͐���₩�ȍD�V���̂��̂��낤���ǁA����ɔ����Ă��O�͂��̍r�V�ł��B���Ƃ��ĉ��\�N���o������A����Ȃ߂����ɂȂ��r�V�̑��_��o�̓����A�����Ƃ݂�ȂɂƂ��Ă͂����v���o�Ƃ��Ďv���o����邱�Ƃł��傤�I�@���N�x�́A�V���ȕt�^�Ƃ��đO���E����̌����6�т������A

�܂��܂������x�̍������Ƙ_���Ƃ��Ďd�グ�Ă���܂����B��y�����ɂƂ��Ă��A���߂ɂȂ�悫��{���c���Ă���܂���m(__)m�@�{����1�N�ԁA����ꂳ�܂ł����B�c���́A3�N���ւ̈��p�����K�Ƒ��_�S�f�[�^�̂܂Ƃ߂ƈ��p����Ƃł��B�������X�����b�ɂȂ�܂����A����ȊO�͊w���Ō�̏t�x�݂��A�ǂ����v�������Ɋ��\���Ă��������I

(2024�N2��5���L�j

�u����̂��v2024�~���iNo.122�j����������I

����������ꂽ��w�L��G�����u����̂�2024�~���v�ɁA����͎��̋��������ƌ������ɂ䂩�肠��L����2�����f�ڂ��Ē��������Ƃ�����܂��̂ŁA���������ł��̂ł��̃z�[���y�[�W��ŏ��������Љ���Ē������Ƃɂ��܂��B

�܂��́A���J��2�łɓn�錕�����̋L���ł��B��N11���ɍs��ꂽ���؎s�������ōD���т��C�߂����ƂƁA�������̊����Ɋւ��đ傫���Љ�Ē����܂����B

�R���i�Јȍ~�A�H�|��̂ǂ̕������������̊m�ۂƎ����I�Ȋ���������Ȃ��Ă���A�c�O�Ȃ���p���ɒǂ����܂�Ă��܂��������Ȃ�����܂���B

����Ȏ����ɂ����āA���́A���́u����̂��v����ɂ��A���̋L����ǂݍZ���A���Ɛ��A��(�V���w��)�̒�����A��l�ł������̐l�ɍH�|��ł̌����i�m�Áj�ɎQ�����Ē����邱�Ƃ����҂��A

�܂��A�����̌m�Â̊y�������A�����̐l�ƕ����������邱�Ƃ�]��ł��܂��B�����ɐS���̂���l�E��������l�A���ЍH�|��̌m�É�ɂ��Q�����������B���҂��\���グ�܂��I

�����ЂƂ́A�������������̖x������̓d�C�d�q�R�[�X���\���āA���邢�͍H�w���̗��n���q���\���Ă̏A�E�����Ɋւ���L���ł��B��(���q)���炵����A

���⌚�z�A���w�E�����ɔ�ׂēd�C�d�q��@�B�̕���͉������݂Ǝv��ꂪ���ł����A���Ɠd�C�d�q�̏A�E�Ɋւ��ẮA�ǂ̊�Ƃ�������q�w���̗̍p�ɔ��ɐϋɓI�Ȏ���ł��B

�L���̒��̖x������̃R�����g�ɂ�����悤�ɁA�A���͌����Ċy�ȓ��ł͂���܂��A���߂Ȃ���Ύ����̊�]�Ɋ�����Ƃւ̓��͊J����Ă��܂��B����Ȗx��������w�̖͂��Ɏ����̊�]�����Ƃւ̗̍p�������Ɏ����ł����ЂƂ�ł��B

4������͈Ӓ��̓�����Ƃ̐V���Ј��Ƃ��āu�d���v�Ƃ����V���Ȑ��E�ɂ����āA�x�����v�������Ɋ���邱�Ƃ��A�S�����҂��Ă��܂��B������Ă��������I�i�x�������łȂ��A�������S�N���̒j�q�������A���ꂼ��̐i�H��ł̊�������҂��Ă��܂��I�j

�Ō�ɁA��ނ��甭���܂ŁA���̂悤�ȑf���炵���L����ҏW���Ă����������{�w�����L��ۂ̃X�^�b�t�݂̂Ȃ���ɉ��߂Ċ��Ӑ\���グ�܂��B�����b�ɂȂ�܂����B�����u����̂� �t���v���y���݂��Ă��܂��B���肪�Ƃ��������܂���m(__)m

(2024�N2��3���L�j

����ՁI

���T(1/31)�A�������\��̂��ƂŎR�c�搶�i���w�ޗ��R�[�X�E���������j�̕�����K�˂Ă��b�����Ă�����A�����̓�����̃h�A�����ɁA�������́i�X�^���t�H�[�h���T�[�`�V�V�e���Y(SRS)�Ђ�NIM�d���v�����W���[���V�X�e���j���u���Ă��`��ł͂Ȃ��ł����I

�����͈ꎞ�̒p�u�������̂��������ł��ˁI�v�Ɛq�˂Ă݂�ƁA�i�R�c�搶�͂����������ԁA�������̕s�p�i�̕ЂÂ������Ă���炵���j�ǂ���炱����p���R���e�i�s�����m�肵�Ă����悤�ł��B

���Ղł���Ƃ̂��Ƃł��̂Łu�P�͋}���v�ŁA���N�x��w�@�ɐi�w���钆��N�ƃn�C�G�i�̂��Ƃ����Ղ����Ă�����Ă����A�Ƃ�������ł��B�������N�A�v���@��̐��E�I�Ȓ��ÃT�C�geBay�ŁA�{�b�N�J�[�ϕ���SRS250�����т��ю��đ䐔�𑝂₵�Ă����Ƃ���ł������A������͂��ꂪ�����Ă����������Ă��̏Ⴕ�Ă�����̂�����܂���(���i�ǂ��ړI�Ƃ���l�ɂ͂����̂ł���

������2����͂���������Ă��܂��܂���)�B

�R�c�搶���璸�������̔��i�ɂ́ASRS������NIM�K�i�d���t���[��SR280���ɁASR250��2��APC�C���^�[�t�F�[�XSR245��1�䓋�ڂ���Ă��܂�(�u���{�[�I)�@�܂��A�����O�܂ł́AeBay�ł����قǍ����ł͂Ȃ������̂ł����A����m�F�̂Ƃꂽ�Ǖi�̋ʐ����̂������Ă������Ƃ���щ~���ŁA����SRS�v���V�X�e���͉��\���~���o���Ȃ��Ǝ�ɓ���Ȃ��㕨(���ɓ���m�F���Ƃ�Ă���Ǖi�͂Ȃ�����)�ɂȂ��Ă��܂��܂����B

�����̐��s��A���N�xSR250��������䑝�݂�\�肵�Ă����̂ŁA�R�c�搶���炱�̃Z�b�g�����̂́A�܂��ɓn��ɏM�ł������܂��B���N�x����̑�w�@���̌����p�Ƃ��āA�厖�ɑ厖�Ɏg�킹�Ē����܂��B���肪�Ƃ��������܂���m(__)m

(2024�N2��3���L�j

���Ƙ_�����\��(�d�C�d�q�R�[�X2����)

����A�d�C�d�q�R�[�X�Ƃ���2�����ƂȂ�4�N�������̑��Ƙ_�����\��s���܂����B�ߌ�13:00�J�n����[��17:00�܂�11��������A����B���ɕ�����Ă̎��{�ł����B������������B���̃g�b�v�o�b�^�[��6�������\���܂����B���K�̍b�゠���Ĕ��\���Ԃ͂܂��܂�������Ǝ��܂��Ă��܂������A

����͒��Ԕ��\�̂Ƃ����Ȃْ����Ă���ȁA���Ċ����ł����B���Ƃ����낤�ɁA�ْ���������������ԗ��������Ĕ��\���Ă����J�N�̔��\�p�̎ʐ^���B�葹�˂Ă��܂��܂����B���\��S�̂̎��܂Ƃߖ��ƍ��������Ȃ���̎ʐ^�B�e�́A�Ȃ��Ȃ����킵���A�J�N�̈��芴�E���S���̂��锭�\���Ă��邤���ɁA

�������났�ł��o���Ă��܂����̂ł��傤���A��������Y��Ă��܂����̂��Ǝv���܂��B�J�N�A���hm(__)m�@���^�����̎��Ԃɂ́A�搶�����炽�߂ɂȂ鎿����Ă��܂����B����ɂ��܂��������Ȃ��������e�́A�����ɂƂ��ăf�[�^�ǂ݂̒i�K�ŕs���ƂȂ��Ă����E�B�[�N�|�C���g�A�l�@�̑���Ȃ��d�v�ȕ����ł��B�w��\�������ł����������\�ɂ�����ő�̗��E�L��|�C���g�Ƃ́A�܂��ɂ��́u���^�����̎��Ԃɂ���v�Ƃ������Ƃ����Y��Ȃ��B

��T�Ԍ�̑��_�{��o�ɂ́A���^�����ɂ���ĐV���ɓ���ꂽ�l�@�����荞�݁A�������̌�y�����̌��{��{�ƂȂ�悤�Ȃ��炵�����Ƙ_�����d�グ����邱�Ƃ����҂��Ă��܂��B�ł́A�S�[���܂ł����ЂƓ���B�����܂��傤�I

(2024�N1��25���L�j

�N����|�������4�N�Ԃ茤�����Y�N�OB��

��T�̋��j��(12/22)�ɂ́A�N���Ō�́u�������K�U�v�̎��Ƃ�3�N�����������ɗ��邱�Ƃ�����A�������K�U�̎��Ƃ̂��ƁA�S���ŔN���P��̑�|�����s���A�V����2024�̃J�����_�[�ɒ��ւ����s���܂����B

�����āA�[������͖{���؉w�O�ɌJ��o���A�R���i�В�4�N�Ԃő��Ƒ��ʉ���s���Ȃ�����OB�A�����ăR���i�БO��OB�ɂ������|���A�����4�N�Ԃ�̖Y�N����u��������@�{���ؓX�v����ɂĊJ�Â��܂����B����̖Y�N��́A3�N�����}��ł���A���Ƒ��ʉ�ł�����A������OB��ł�����A���̃R���i�В�4�N�Ԃ̊F�̖������j���A���J�Âł��������낢��ȗv�f�����˂���ł���܂��B�삯���Ă��ꂽOB�́A�N���̖Z�����Ƃ��Ɏ��Ԃ��H�ʂ��d���Ɛ܂荇�������Ȃ���A

�܂��������m����R��������A����ɂ܂��X�p�b�^�����O�v���Y�}���������̎�e�[�}�ɂȂ�ȑO�̋��d�q�@�B�w��2017�N����OB�ɂ��A���Q�W�����܂����B���ɂ��肪��������ł�m(__)m

����Ȃɂ�������OB�ƌ������ꓰ�ɉ�āA����1�N�Ԃ̘J���݂��ɂ˂��炢�A�܂��R���i�Q���ɂ��߂������Ƃ̂ł����݂��̌��C�ƌ��N���j���A�������ނ��킷���Ƃ̂ł����т́A�܂��i�ʂł��I

����A�s���������Q���ł��Ȃ�����OB�ɂ́A���N��GW���Ă̏��C�����̋G�߂ɂ܂�����OB���������������J�Â���\��ł��̂ŁA

���ЁA�e���ɖ��h�����Q����(��)�A���Q�����������v���܂��B����������Љ�ɑ������Ă�����OB�����̌��C�Ȋ��q���ł���Ƃ����̂́A���̏���Ȃ����������ɐs����Ƃ������̂ł��B

�܂��A�V�тɂ��Ă��������B�����āA���ꂩ�犈�錻����y�������܂��Ă���Ă��������B���ɁA����ł���̂��y���݂��Ă��܂��B�Ō�ɁA�Y�N����Ƃ��č���̖Y�N�����悵�A���܂Ƃ߂Ă��ꂽ4�N���̏��ьN�Ɋ��ӂ��܂��B�ł́A�����[�E�N���X�}�X���悢���N���I

(2023�N12��25���L�j

��14�� �����ǂ��Ȋw�� ����

��T�y�j���̌ߌ�A��14������ǂ��Ȋw�����ɂ������a����A����ƂȂ������A�~���[�ɍs���Ă܂���܂����B��N�x�̎����́A�O���ɃR���i�z���ƂȂ��Ă��܂���ނȂ����������Ȃ����Ē����܂������A���N�͖����ɗ�Ȃ��邱�Ƃ��ł��܂���(��)�B

���呍��439�_�̒����珬�w���̕��A���w���̕����ꂼ��ɑ��1�_�A�D�G��2�_�ɋP������i�̍�҂ւ̏���^���s���܂����B

�������̃G�l���M�[�������E�ēc�R���ψ����A�_�ސ�H�ȑ�E����搶�A�����_��E���z�搶�ƂƂ��ɐR���߂����Ē����A��ϕ��ɂȂ�܂����B

����搶�̖����u�i�R���ΏۂƂȂ�j�q�������̐l����ς���ƂɂȂ�܂���v�ɂ͐g�̈������܂�v���ŐR���ɓ����点�Ē����܂����B

���͂��ǂ��Ȋw�܂Ɍg��点�Ē������N��3�N�ڂƂȂ�܂����A���w�Z�̎Љ�Ȃ̎��ƂŒS�C�̐搶�i�NjL2�j�������Ă����u���H�f�Ձv�Ƃ������N�̂悤�Ɏv���o���܂��B

�S�C�̐搶�́u�����̖R�������{�́A���ޗ��𑼍�����d����A�����V���ȉ��l���郂�m�ւƉ��H���A�A�o���ē�����O�݂���ɓ���邱�ƂŁA�����̈ߐH�Z��ۂ����Ă��鍑�Ȃ̂ł���v�ƁB

�ǂ�Ȃɏ��Z�p(IT)���i�����悤�ƃR���s���[�^�̂��鉼�z��Ԃ̒��ŋ������Ƃ͂ł��܂���B��Љ���x�ɔ��W���悤�Ƃ��A���m(�����錻��)�����c�݂��Ȃ���A��X�̐����������ێ����邱�Ƃ͂ł��܂���(���̂Ƃ���)�B

�����l����ƃ��m�Â���ɕK�v�ƂȂ�A��E���E���������ƁA�ώ@���邱�ƁA�܊��Ŋ����邱�ƁA������{�ƂȂ邱�Ƃ�������y�����邱�Ƃ͂ł��܂���B�[���̒��ł��Ƃ��ς܂���悤�Ȑ����ɂǂ��Ղ�ƐZ����O�ɁA�D��S�����Ȏq���̂����ɂ����̊��o�E��������Ƃ���Ϗd�v�ɂȂ邱�ƂƂƎv���܂��B

�����l���܂��ƌ����ǂ��Ȋw�܂ɍ�i���o�W�������E���w���݂̂Ȃ���́A�܂��Ɍ��؎s�̕�ł���A�܂����{�̖�����������Ƃ̂ł��鍑�̕�ł���܂��B�����Ƃ����Ƒ傫������Ɏ��R�ɁA���m�Â���̌��_�ƂȂ�Ȋw�ւ̍D��S���H�������ė~�����Ɗ���Ă��܂��B

����A�L�O�ʐ^�B�e�Ɩ��h�����������Ē��������؎s�V�s���E�R���s���ɂ́A���̂��炵���q�������̎��Ȋw�̉���A����w�L������{���ł��o���Ē����邱�Ƃ����҂��Ă��܂��B�ǂ����A��낵�����肢�������܂��I

�Ō�ɁA���ɂ��̂悤�ȋM�d�ȕ��̋@������^���������������؎s���璷�Ȃ�тɓ��s����ψ���A�����ē����H�|��w�Ɋ��Ӑ\���グ�܂��B

�NjL�F���N�x�ɍH�|�傩������ё�w�֓]�C���ꂽ�R�{�搶�����؎s����ψ���̊O���ψ��Ƃ��Ď����ɗ�Ȃ���Ă���܂����B��������Ƀt�@�~���X�Ō݂��̋ߋ������Ȃ���A�y�����ЂƎ����߂������Ē����܂����B�����ё�w�w�`�����ēƂ���2�N�ځA�`�[�����܂Ƃߏグ���ʂ��o���̂͑�ς��Ǝv���܂����A�A�Ȃ�������ё�w�w�`���̂���������҂��A�������Ă��܂��B������Ă�������

�I

�NjL2(2024.1.30)�F���̒S�C�̐搶�Ƃ́A���w�Z5,6�N�ł����b�ɂȂ������c��搶�ł��B��\��̎Ⴍ�ĉ��������̐搶�ł������A�ǂ��ɂ��������ɂ��A���c��搶�̎���Ă�����1�g�j�q�̖l��ł����i�搶���܂߂āA�݂�Ȃ��낻�낢�������nj��C���ȁI�H�j�B���c��搶�̂�����ɏ��҂��ĉ�����A�x�݂̓��ɓd�Ԃɏ���Ă݂�ȂŗV�тɍs�������ƂȂNjv���Ԃ�Ɏv���o���܂����B���c��搶�Ƃ̎v���o�̒��ŕ��Ŋo���Ă���̂́A5�N���̎Z���ł͂��߂Ĉڍ����K�����Ƃ��̂��Ƃł��B

���c��搶�́u����(��)�̗����ɁA�ڍ����������̐������̐����������Ă��������B��������ΖړI�̐����ڍ��ł��܂��v�ƁB�����́A���܂ŕ��������Ƃ��Ȃ����̜��ӓI�ŕs���R�ȁi�I���ȁj���w����ɔ[�����ł����A���ی�(�Z��ł̃h�b�`�{�[���ɂ��s����)�܂Ŏc���āu������܂���v�ƁA���c��搶�����点�����Ƃ��v���o���܂����B���w�����łȂ��������c��搶�͉��x�����x�������ɁA���߂����J�ɓ������������Ă���܂����B�����́A���w�̂��܂�ɂ��̏Ռ��I�ł킴�Ƃ炵�����ӓI����ɂ͂��߂ďo����āA

�e�N�j�b�N�̔w��ɂ���Ӗ����C���[�W�ł����ɐ搶�����点���̂��Ǝv���܂��B���̌�A�����͋������������s���A�����������ǁA���̐^�ӂ��C�����̏�ł������肱�Ȃ��܂܈ڍ�������g���������悤�ɋL�����Ă��܂��B�����Ă��̍����ڍ�����ɉ��������Ȃ��Ȃ���������A�ˑR�u�������������ӂɔ������̐��𑫂����Ƃ́A�����_�Ԃ����̂܂܂ō��W�����炵�ĕЕ���0�Ɏ����Ă��邱�ƁA���l�ɗ��ӂɓ��������|����i����j�̂̓X�P�[����L�яk�݂����邱�ƂȂiA-ha�I�j�v�ƕ��������Ƃ��ڍ����삪�����̒��ł��������D�ɗ��������Ƃ��o���Ă��܂��i�ȒP�Ȑ}�G��p���ĉE�]�ŗ����ł����Ƃ��j�B

���̂Ƃ��A���c��搶�����߂����x�����x�������Ɋ����悤�������Ă��ꂽ���Ƃ��A

�u�K����芵��܂��傤�v�A�u�g���Ă��邤���ɂ��������ƕ�����Ƃ������邩��v�Ƃ������Ƃ������Ă��ꂽ�̂��Ǝv���܂��B�������A���A�����͈ڍ�����ɔ[���ł��Ȃ����w���̂Ƃ��̂悤�ɁA���w�҂̍���肸���Ɗ�ȁu�ʎq�͊w�v�̑O�ɉ��\�N���[���ł��Ȃ��ł��܂��B�u�K����芵��悤�v�ƁA�v�Z�͂ł���悤�ɂȂ������ǑS�R�D�ɗ����Ȃ������E�E�E�i��ÔˏY�̝|�u�Ȃ�ʂ��̂͂Ȃ�ʁv�ɕ킢�A�u�D�ɗ����ʂ��̂͗����ʁv�̂ł��j�B���c��搶�A�����͏��w���̍�����v�̂̈����܂܉��琬�����Ă���܂��A�D�ɗ����邻�̏u�Ԃ��y���݂ɁA�܂��܂��S���Ă݂悤�Ǝv���܂��I�@����Ɠ����ɁA�l�ɋ�����Ƃ����̂́A���Ɠ���c�݂ł��邱�Ƃ��ƁB

�u������v�Ɓu������Ȃ��v�̋��́A�X�̔]���̑̌��ł����Ȃ��̂ŁA�w�Ԃ��͕̂�����܂Ŏ��͂ŕ��܂Ȃ���Ȃ�܂���B���t�Ƃ̓}���\���R�[�X�̃S�[���܂ł̒ʉߓ_�����������ŁA�����i�[�ł���w���E���k�����q�ɂȂ���A�����������������ł��B���������ȁA�����̑��ő��肫��ȊO�͂Ȃ��̂ł��B�����āA�܂�ɋ��t�̐ݒ肵���S�[���߂��Ă�������~�߂��S�[�����D�u�Ƒ��蔲���A���t���m��Ȃ��i�F�E�n�_�ɂ��ǂ蒅���Ă��܂��q��������Ƃ������Ƃł��B�t�ɂ����ƁA���̒��ɂ́A���Ȃ��炸����ȓV�ˁiGifted�j���������Ă����ł�����A����Ȕނ�̉��E�܂ʂ悤���t�͒��Ӑ[������˂Ȃ�܂���B���t�̐ӔC�Ƃ͏d��ł��ˁB�ł��A���c�䋉�P�g�j�q�Ƃ��āA�܂����������̂��邱�Ƃ��撣���Ă݂܂��I

(2023�N12��4���L�j

R5���؎s�����I�茠���

��������HP�ł͂���܂����A�����ږ�������ɂƂ��Ă͑�ȋ��������̂ЂƂł���܂��̂ŁA�������̋ߋ��ɂ��ĕ����Ē����܂�m(__)m�@����^�������̈�قň����s��ꂽ���؎s�������(�H�͌l����)�ɁA�H�|�傩��6��(�H�w��4���A�|�p�w��2��)���I��Ƃ��āA��ʒj�q�O�i�ȉ��̕��ɏo�ꂵ�܂����B2�N�O�ɏo�ꂵ���Ƃ��́A�S�����핉���ʼn����̂��b����Ȃ���������I����Ă��܂��܂������A����͂Ȃ�Ɣj�|�̈А��ŁA4��(�H�w��3���A�|�p�w��1��)���x�X�g8������ʂ����A����������2��,3��(��������H�w����)���H�|�傪��߂邱�Ƃ�(�܂��ɉ����I)�B

�����́A���؎s�̎o���s�s�E�R�Y�s�A�����̐���Ȋ؍����I��c�������Ă̍��ی𗬑��ł�����܂����̂ŁA���M�������������A���Z�̐���������ʂ��Č����Ƃ������{�̕��������ؗF�D�̋��n���ƂȂ��ɗ���������ƁA�܂��H�|�匕������ʂ��đ��ɍv���ł������Ƃ��A�ЂƂ�̌����l�E�H�|�勳���Ƃ��ĂƂĂ����ꂵ���v���܂��B

����ɂ��Ă��ł��B�����̌������������A�������Čm�Â����ĂȂ����ɂ߂��ۂ����������̂́A��������ł������Ƃ���������܂���(��)�B�Ƃɂ������e�I�ɂ́A�������������������������A��Ɏ�������U�߂�p���Ő���Ă������Ƃ́A�ƂĂ����h�ŁA�ւ炵�������ł������Ǝv���܂��B

�܂��A���̂悤�Ȑ�тɌb�܂��@��邱�Ƃ��ł����̂́A������Ƃ��n�܂낤�Ƃ����Z���������ɁA���o�^�̎葱�������Ȃ��A���O�̎����m�Â̂��߂ɃT�u�A���[�i��\�Ă��ꂽ�叫�E�Έ�N(�H�E���3�N)�̂����ł��B�݂�ȁA�Έ�N�ւ̊��ӂ̋C������Y��Ȃ��悤�ɂ�m(__)m�@�ł́A���̏t�̌��؎s�c�̐�Ɍ����A�܂��݂�ȂŊ��𗬂��Ȃ��猕���������܂��傤�B

��сF2�ʓ��܁F���{�N(�H�E���z3�N)�A3�ʓ��܁F�쑺�N(�H�E���z4�N)�A�x�X�g8:���(��)�N(�|�E�f�U�C��2�N)����ї��(�z)�N(�H�E�@�B1�N)

(2023�N11��13���L�j

3�N���������z�����������K�U

�������K�U�ɂ����āA3�N��5�����V���Ȍ����������o�[�Ƃ��ĉ����܂����B���N��3�N���̓����́A5����2�������[���b�p�ɒ����؍ݗ���n�q���̂��邱�Ƃł��傤���B��T�̌������ł̏��獇�킹����A�{���̑������K�U����������2�T�ڂ̎��Ƃł����A���łɘa�C���������Ƃ��Č������ɂ����������ł��銴��������܂��B�������݂͂�����Ċ����Ȃ�O�ɁA���N��3�N���̌��������}����A4�N�Ԃ�ɉ��ւ��Ă݂悤���ȁI

�Ƃɂ����A���ꂩ�瑲�Ƃ܂ł̒���1�N���i�w���݊w���Ԃ�3/8�j�𛉕��������ʼn߂������ƂɂȂ�܂��B3�N���̏A���A�����������ɍs���悤�������A���R�搶���A��y�������S�͂Ńo�b�N�A�b�v���čs���܂��̂ŁA�ǂ����A��낵�����肢���܂��B�݂�ȂŁA�킢�킢���₪��y�����s���܂��傤�I

(2023�N10��6���L�j

�H�G�����w��\@�F�{(���R�搶)

�F�{�ŊJ�Â��ꂽ�u��84�p�����w��H�G�w�p�u����v�Ō������ʂ��u���ԕ����v���Y�}�����v����p�����[�U���}�O�l�g�����X�p�b�^�����O�ɂ����锭���x�����Ԃ̉�́v�Ƒ肵�Ĕ��\���s���Ă��܂����B�w��ɂ̓R���i�Јȍ~�̓I�����C���ŎQ�����Ă������߁A�v���Ԃ�̌��n�Q���ƂȂ�܂����B��͂���ۂɑΖʂł̔��\�Ǝ��^�����͗Տꊴ������A�I�����C���ł̎��{�ȏ�ɔM�̂������������ɐg���������܂�v���ł����B����̉ۑ�����m�ƂȂ�A���Ă���̎����Ɖ�͂��y���݂ł��B

��c�̒��x�ݎ��Ԃɂ͌F�{��ւ��ό��ɕ����A�k�Ђ���7�N�ƂȂ菙�X�ɕ������ʂ����Ă���F�{���ڂ̓�����ɂ��܂����B��������7�N�̊ԁA�F�{��̂悤�ɒ����ɐi�ނ��Ƃ��ł������ǂ������M���Ȃ��Ƃ���ł����A�����������������i�߂Ă܂���܂��B�i���ӁF���R�j

23p-A301-8:�u���ԕ����v���Y�}�����v����p�����[�U���}�O�l�g�����X�p�b�^�����O�ɂ����锭���x�����Ԃ̉�́v�i���\�ҁF���R�j

�������F���R�搶�̂����œ���������OES�����͒����ɑO�i���Ă��܂��I �������̎w���A�������肪�Ƃ��������܂��B���O�܂ŁA�F�{��̕��������̖ڂł������Ɗm���߂ɁA�܂����R�搶�ƌF�{�̔����ƒn�����Ŋ��t����C���X�ł������A���ǁA������P�`�茤����̐ߖ�ɑ����Ă��܂�(�܂��������̓I�����C���Q���ɁE�E�E)�A�F�{�ɂ��t�����ł����\�������܂���ł����B���\����ꂳ�܂ł����B�܂��A���킢�����܃����̂��y�Y�����肪�Ƃ��������܂����i���܃����̎ʐ^�́u�����h�[�i�c�_(���t�W�o���r)�v�̃p�b�P�[�W���j�B���N�H�̉����w����́A�@��2�l��A��Ă݂�ȂŊw��s���܂��傤�ˁI

(2023�N9��25���L�j

SP����ł̈˗��u��(����)

����A�����^���[�̘[�A�d�q���ʐM�w���IEEE(japan)�ȂǑ����̊w��������ǂ�u���@�B�U����قɂ����āA���{�\�ʐ^��w��̋Z�p����u�X�p�b�^�����O����уv���Y�}�v���Z�X�Z�p����iSP����j�v�̎�Â��� ��175���ጤ�����u�v���Y�}�v���Z�X�̌����鉻�ɍv������ŐV�v���Y�}�f�f�Z�p�̓����v�ɂ������a����A

�ߋ�5�N�Ԃɐς������̌������ʂ��u��s���Ԏ��ʕ��͌v�ɂ�鍂�o�̓p���X�}�O�l�g�����X�p�b�^�����O(HPPMS)�̑��������A���^�C�����͖@�̊J���ƓW�]�v�Ƒ肵�A�u�������Ē����܂����B�Z�p����Ƃ������������āA�^�����ɂ�������Ƃ��瑽���̎Q���҂����u���ĉ������܂����B�w��\�����܂ߎ������g�̌������\�ő�w�O�ɏo�Ęb���͎̂���4�N�Ԃ�ŁA

�����ƃI�����C���ł��߂����Ă�������������A�O�ɏo�čs���Ęb���̂��Ƃ��ƂĂ��V�N�Ɋ������܂����i�u����̂́A�n�C�u���b�h�ł����̂ʼn��Œ�������������܂������A�I�����C���Œ��u����������������Ⴂ�܂����j�B

�����āA�������ΖʂŒ��ځA�X�p�b�^�����O�E�v���Y�}�ƊE�̕��X�Ɩ��h�����A�����������Ē������Ƃ̉��b�ɗa���ꂽ���Ƃ́A����̍ł��L�Ӌ`�Ȏ��n�ł������Ƃ����܂��BSP�����̓s���吴���搶�A�����̓����d�q���₳��ɁA�u����̂��Ƃ̊�����ł��グ�ɂ��U�������A�y�����ЂƎ����߂������Ē����܂������Ɗ��ӂ������܂��B

���ɂ܂��A���{�\�ʐ^��w��̔N��ŁA���邢��SP����̌������֘A���ۉ�c���ł��ꏏ����@��̂��邱�Ƃ��y���݂ɂ��Ă���܂��B�Ō�ɉ��߂܂��āA����A���낢��ȈӖ��ŋM�d�ȋ@����܂������ƁASP�����̋���㓡�搶�A�����搶�A���₳��͂��߁ASP����̊����̕��X�ɐ[�����Ӑ\���グ�܂��B

(2023�N9��14���L�j

�ċx�ݐe�q�ł킭�킭KOUGEI�����h2023�i����Łj

�t�̒��f���P�b�g�uKOUGEI-01���v��2��ڂ̔��ˁE��s�����̗l�q���A�c�쎖�����������炵������Ƃ��ċL�^���Ă��������Ă��܂����B

�A���O���Ƃ����A�����B�e�Ƃ����ō��̃J�������[�N�ŎB�e����Ă��܂�!�@���ЁA�������������B

/20230805-1.jpg)

�t�̒��f���P�b�g�̔��ˁE��s����́A�ȉ����N���b�N�B

�c�암���ɂ�����܂��ẮA���Z�����������꒸���邾���ł��L����Ƃł��̂ɁA���X�̃i�C�X�V���b�g�ʐ^�E����܂ŎB�e�����A���肪�Ƃ��������܂����B�s���͂������C�����ɁA���߂Ċ��Ӑ\�������܂�m(__)m

�i�NjL8/9�j�����H�|��w �w�ȁE�R�[�X�u���O�W�gKOUGEI PEOPLE�h�̕��ɂ��L�����A�b�v���܂����̂ŁA��������ǂ����������������B

(2023�N8��7���L�j

�ċx�ݐe�q�ł킭�킭KOUGEI�����h2023

��T�̓y�j���̌ߑO���A��N�x�Ɉ����������N�̉Ă��u�����n��w���E�u���v�ƃ^�C�A�b�v�����Ē����A�u�ċx�ݐe�q�ł킭�킭KOUGEI�����h2023�@�`�ӂ��낤���m�E�����Ȃ����m�E�����ᔎ�m�@�������뗝�Ȏ����`�v���s���܂����B

���N���ҏ������̉Ăł��̂ŗ��������Ȃ���A�܂������̎O�ԁE�C�̂̐����̎�����ʂ��Ēn�����g����C��ϓ��ɊS�������Ă��炦��悤�������S���e�[�}�Ƃ��ẮA��N�x���l�ɉt�̒��f��p���������A�V���Ƀh���C�A�C�X�̊ώ@�����������Ă݂܂����B

����ƍŋ߂͐��E�I�ɉF�����P�b�g�J��������ɂȂ��ė��Ă��܂��B�����ŁA���N�̖ڋʂƂȂ�����Ƃ��āA�t�̒��f�𐄐i�R���Ƃ����y�b�g�{�g�����P�b�g�̔��ˁE��s�������s���Ă݂܂����i�����P�b�g�ɂ�����mass�̂��鐅�H�̎Y�ݏo���傫�Ȑ��i�͂͂ƂĂ����͓I�ł����A������Ɏ����������Z���ɂȂ��Ă��܂��̂ŁA�R���͉t�̒��f100���Œ��킵�܂����j�B�H�v���Â炵�Ȃ���A�܂����˃`�[���̑������킹���`�[�����[�N�̗͂ŁA�����ڕW�Ƃ��Ă����u�傫�ȍH�w��b�������ɖڂ����ς�������20m�̋O�����C���[�̒[�܂Ŕ���v�Ƃ������P�b�g��s�Ɍ����������܂����I�@�t�̒��f�̑傫�Ȕ������グ�锭�˂́A�Ȃ��Ȃ��̔��͂ł����B

���������N�̂Ƃ��A��������TV�ɂ�������Č����A�|���v��̃j���[�X�A�����Č��݂́A���̌�p�ƂȂ�L�l���ʒ����v��Ƃ��ăA���e�~�X�v�悪�č�NASA�ɂ���Đ����i�߂��Ă��܂��B�܂����Ԋ�Ƃɂ��L�l�E���l�F�����P�b�g�J�����܂��S��㇗��̊J�������}������܂��B

�ڑO�ɔ�����鎟����F�����P�b�g�J������ɁA����̂킭�킭KOUGEI�����h�ɎQ�����Ă��ꂽ���т����̒�����A�����A���̊ۗL�l�F�����P�b�g���J�����Ă����J���Z�p�҂��o�Ă���邱�Ƃ��A�����ᔎ�m�͂킭�킭���Ȃ�����҂��đ҂��Ă��܂��I

�܂����N�A�H�|��̋@�B�R�[�X�ɂ�JAXA�ʼnF�����P�b�g�G���W���������J������Ă������搶�����C����܂����B���搶���牽�炩�̂��m�b���A���N�x�͂���Ƀy�b�g�{�g�����P�b�g���p���[�A�b�v�����邩������܂���B���邢�́A��s�����������u�킭�킭KOUGEI�E���P�b�g�R���e�X�g�v�Ȃ�Ă��̖��̂�����Ƃ��Ă������낢��������܂���ˁi���搶�A����ɂ����O��q�����Ē���������Ă��݂܂���m(__)m�j�B

����͂Ƃ������A���N�̂킭�킭KOUGEI�����h�ɋ��͂��Ă��ꂽ�������̃����o�[�A�z�n���̃����o�[�A�z�n�搶�A���ѐ搶�A�E���̊F�l�A���������ق̃X�^�b�t�̊F�l�A���肪�Ƃ��������܂����B���N���A����ɁA�����ĉ���薳���ɗ��Ȏ����C�x���g�����{�ł������ƂɊ��ӂ������܂��B

�i�NjL8/8�j���ѐ搶�����ˑ�߂��ł̑�1��ڂ̃��P�b�g���˒���̎ʐ^���B���Ă��������Ă��܂����B�M�d�ȋL�^�Ƃ��Čf�ڂ����Ē����܂��B���肪�Ƃ��������܂����B���N���A�ǂ�����낵�����肢�������܂��I

/20230805-2.jpg)

(2023�N8��7���L�j

����4�N�Ԃ�̌������ł��グ�I

��ӁA����4�N�Ԃ�Ɍ������̑ł��グ���A�{���؉w�O�u��B���v�ōs���܂����i��B������őł��グ���s���̂�2�x�ځA2019�N�x�Y�N��ȗ��j�B

�������A�͂��߂Ă̌������ł��グ���Ċ����ŁA17���X�^�[�g�̊��t�̂Ƃ��͂₯�ɐ_���Ȗʎ����Ŏʐ^�Ɏʂ��Ă܂�(�j�B���������A������͂��߂����ŁA���������Ȃ�ƂȂ��Ă�����A

�i������Ƃ����n�v�j���O�����������̂́B�j�݂�Ȃ悭���ނ��A�킢�킢���₪��y�����ł��グ�Ƃ����Ȃ�܂����I

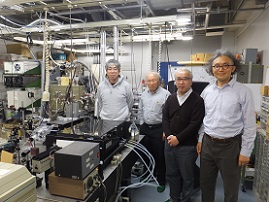

5���̉��R�搶�Ƃ̋����_�����\�ƁA��T�̑���A�̒��Ԕ��\��̘J�����C�����ƂƂ��ɂ˂��炤���Ƃ������܂����B

�������܂��A���T�y�j�ɂ́u�킭�킭KOUGEI�����h�v�����邵�A�}�V���^�C���Ŏ������s���l�����܂��̂ŁA���~�̈�ċx�Ɋ��Ԃɓ���܂ł����ЂƓ���A�����܂��傤�I

OB�݂̂Ȃ���ɂ́A���U���ł������l�ѐ\���グ�܂��B

��9�g�ƚ�����Ă��邱�Ƃ�����A�u�R���i�В�����OB���Ă��30���K�͂Ő���Ɂv�Ƃ����̂͂܂������l�q�����K�v���Ǝv���A����OB�ɐ����|����̂͌�����Ƃ����Ē����܂����BOB�݂̂�ȁA���߂�ˁB������K�������|���܂��̂ŁA�������炭���҂�������m(__)m

�@����A���𑲌����݂̂Ȃ���Ƃ͌������B�̐ߖڂɂ܂��F�Ŗ{���؉w�O�ɌJ��o���܂��傤�I

(2023�N8��3���L�j

����4�N�Ԃ�̑Ζʂł́u���ƌ���A�v���Ԕ��\��I

7/26�ɓd�C�d�q�R�[�X�́A7/28�ɂ͓d�q�@�B�w�Ȃ̒��Ԕ��\��s���܂����B�Ζʂɂ�钆�Ԕ��\��͋v���Ԃ�ŁA�d�C�d�q�R�[�X�Ƃ��ẮA���̑Ζʂɂ�钆�Ԕ��\��ƂȂ�܂��B���N�́A���R�搶�Ƀ`�F�b�N���Ă��炢�Ȃ���A�ߌ�J�n�̔��\��O�܂Ŕ��\�̎�����Ɏ��g��ł��܂����i�ߔN��I�j�B���̍b�゠���āA�S���A���\�͎��Ԃ҂�����ł����B�������A���^�����̕��́A���ꂼ��ɂȂ��Ȃ���킵�Ă��܂����B

�������\�̎��^�����ɂ����ď\�S�ɓ�����Ƃ����̂́A�Ȃ��Ȃ�������Ƃł��B�����������E�ώ@���E���肵�A�����œ���ꂽ���ʂ�������Ă���̂����A���������悭�悭�[���l���Č����������s�����ƂŁA�����Ɖ͂��{���Ă�����̂ł��B����A�v���悤�Ɏ���ɓ������Ȃ������l�́A�����ɋ����Ă��܂����₢���ЂƂ̌_�@�Ƃ��āA�ЂƂЂƂA�l����g�ݗ��ĂȂ��猤���������s�Ȃ��悤�ɂȂ��Ă����Ɗ���Ă��܂��B�����āA���Ԕ��\������ւ̒e�݂Ƃ��āA����w�����𐄂��i�߂�ׂ��A�ċx�݊��Ԓ������Ԕ��\�Ńs���ƒ��������ÂȂ��ɂ߂��A�����܂��傤�I

�d�C�d�q�R�[�X�̒��Ԕ��\���2���x��āA�{���A�d�q�@�B�w�Ȃ̒��Ԕ��\����s���܂����B������������͓����N�����\���܂����B�����ɂ��������Ԃ��Z���������ɁA�����̌��t�ł�������ƃv���[�����A���^�����ɓ������Ă����Ǝv���܂��B���ƌ���A�̒��Ԕ��\�Œ�Ă����v���Y�}�v���Z�b�V���O���A����̑��ƌ���B�ł͂��悢������Ŏ������ƂƂȂ�܂��B�������A�������}���{���Ɋy�������Ȃ�̂͂��ꂩ��ł��B�ċx�݊��Ԓ��Ɏ����ɕK�v�ȓ���Ă��������[�����āA9�����猟�؎������h�V�h�V�A�����܂��傤�B�ǂ�ȑ傫�Ȑ��ʂ������邩�A�y���݂��Ă��܂��I

(2023�N7��28���L�j

�܂����_���ŏj�EJpn. J. Appl. Phys.���ɘ_���f�ځI

����A���N�x�̑��Ɛ��E����N�A��{�N�A���R�N��́u�[�U���}�O�l�g�����X�p�^�����O(DOMS)�v�Ɋւ��鑲�ƌ����̎w���ɓ������Ă������������R�搶��DOMS�̃v���Y�}�����v��(OES)�̌��ʂɂ��Ă܂Ƃ߂��_�����AJJAP���o�ł���܂����B��N�̏H�ɐ��ōs��ꂽ�v���Y�}�W�̍��ۉ�c(ICRP-11)�Ŕ��\�������e���u���b�V���A�b�v�����`�ł܂Ƃ߂����e���A����ICRP-11��Special Issue���gPlasma Processing (ICRP2022)�h�Ɍf�ځA�Ƃ����^�тƂȂ�������ł��B

���悻1�N�O��J. Appl. Phys.������o�ł��ꂽTOF-MS�̐�s�����̌��ʂƍ����OES�̌��ʂ̔�r��ʂ��āADOMS�v���Y�}�̊�b�ߒ��̏ڍׂ𖾂炩�ɂł��������[�����e�ƂȂ��Ă��܂��B���ЁA�{�҂�⑫����Supplementary data�ƂƂ��ɂ���ǒ����������������ł��B

�܂��͋߂������ɁA�{���؉w�O�ɌJ��o���_�����\�̏j�t���グ��ƂƂ��ɁA���Ȃ�Ԍ��^DOMS�̘_���\�z�i���R�_����2�e�j�ɂ��Ĕ����ɐ�������Ȃ��������邱�Ƃɂ������܂��傤�I

�܂�����͂Ƃ������A���R�搶�A����ꂳ�܂ł����B�����܂��ꏏ�ɂ����܂��傤�I�@�܂��A�_�����܂Ƃ߂�ɂ������ꎒÐ搶���͂��ߋ��������҂̊F�l�ɂ͑�ς����b�ɂȂ�܂����B���̏�����肵�Č��\���グ�܂��B�@�C����V�A��������ۂƂȂ��Ď��̘_���Ɍ�������w�撣��܂��̂ŁA�F���܁A�����͂̂قǁA�ǂ�����낵�����肢�������܂�m(__)m

E. Yokoyama, M. Sanekata*, N. Nishimiya, M. Tona, H. Yamamoto, K. Tsukamoto, K. Fuke, K. Ohshimo, and F. Misaizu

"Optical emission spectroscopy in deep oscillation magnetron sputtering (DOMS) of titanium"

Jpn. J. Appl. Phys.(JJAP) Special Issue "Plasma Processing (ICRP2022)", 62, SL1008 (7 pages), 2023.

DOI:10.35848/1347-4065/acce42

(2023�N5��17���L�j

�j�EMost Cited & Viewed Papers�Ƀ����N�C���I

����A���x2�N�O�ɔ��\�����_���̏o�ŎЂ���u���Ȃ��̘_�����AMost Cited & Viewed Papers�Ƀ����N�C�����܂����v�Ƃ̊������A�����܂����B

�ڂ����݂Ă݂�ƁA�uMost Downloaded Papers (Last 24 months)�v�̑�8��(2023.5.11����)�Ƀ����N�C�������Ē������悤�ł��B

���ɁA�h�_�Ȃ��Ƃł��I�@�����N�C���̂��m�点�����_��(DOI:10.3390/plasma4020018)�́A

���݃I�����C���W���[�i������L����|����MDPI�Ђ�Plasma���Ɍf�ڂ��ꂽ���̂ŁAMPPMS�Ŕ���������d�v���Y�}�ɑ���v���Y�}�����v���̌��ʂ��܂Ƃ߂����̂ł��iGudmundsson�搶���A�C�X�����h��w�̌��q�����w�̑�ނƂ��ču�`�Ŏ��グ�Ă������������ʂł�����܂��j�B

�����҂ɂƂ��āA�_���Ƃ����̂͐��ɏo���Ă݂āA�������ʂ������̎茳�𗣂�Ă݂Ȃ��ƁA���̒�(���E)����ǂ̂悤�ȕ]������̂��S��������Ȃ����̂ł��B���҂́A�����̘_�������A���E�̂ǂ��ŁA�N����]�������̂��A�͂��߂Ď����̑��ŕ����͂��߂��Ƃ�����q���̐���������葱����e�̂悤�ȐS���ŁA�o�Ō�A�]������l�������n�߂�䂪�_���̍s�������������猩���ق��͂������܂���B

�܂��A���̘_�����f�ڂ��ꂽPlasma���́A2018�N�ɑn�����ꂽ����̂܂��Ⴂ�w�p���ł͂���܂����A�ŋ߁uWeb of Science�v��uScopus�v�Ƃ��������E�I�Ƀ��W���[�ȉȊw�f�[�^�x�[�X�Ɍf�ڂ���邱�ƂɂȂ������Ƃ���@����ɁA

���e������������悵�Ă���̂�������܂���BPlasma���̃C���p�N�g�t�@�N�^�[(IF)�����J�����������������͂Ȃ����̂Ǝv���܂��B�w�p���̒��ړx�𑪂�ڈ��ł���A�܂����ړx�̏㏸�𑣐i����IF�̌��J���y���݂ɁA����܂ŋC���ɑ҂��Ă��悤�Ǝv���܂��B

(2023�N5��11���L�j

2023���������o�[�ƐV�̐�����

�{���A���N�x�V���Ɍ������Ɍ}�������������o�[�Ɩ��N�P��̔N�x�͂��߂̃����o�[�E�W���ʐ^�B�e����s���܂����B���N�͐Ԃ�w�i�F�ɂ��Ă݂܂����i�����̔N�H�j�B

�����z���҂����܂łň�ԑ����̂ŁA�������̊w�����������̕��A�苷�ɂȂ��Ă��܂����B�����������́A�����ō��Ȃ����߂��̂ł����A���ʂ͔ߊ�����ɁA�B�s�l�C�̐ȂɌ��܂��Ă��܂����l�̂��߂ɑO���I�����ɂ�����x�A�ȑւ��̂����������ă��x���W�̋@���݂�����Ă��B���҂ւ̗D�����͑厖�B�V�����o�[���Ȃ��Ȃ������ł��ˁI

���ꂩ��A�ǂ�Ȉ�N�ɂȂ�̂��ȁH�I�@�Ƃɂ����A�݂�Ȃł킢�킢�y�����s���܂��傤�I

(2023�N4��4���L�j

Top Page & What's New 2022 Top Page & What's New 2022

�H�w�����Ǝ�2022

�{���A�H�w���w�ʎ��^�����s���܂����B���L�����p�X�̈�قł̎��T(�ی�҂̎Q�����A3�N�Ԃ�̑S�ʉ���)�̂��ƁA�e�R�[�X�ɕ�����ċ����ł̊w�ʎ��^���A�����Čߌ�14������̈�قł̎Ӊ���(�{���؉w�O�z�e���ł̎Ӊ���ł͂���܂��Ӊ���̊J�Â��A����3�N�Ԃ�)���s���܂����B

�Ӊ���̑O�̋��Ԃ��g���āA�������P��̋L�O�ʐ^�B�e����s���܂����B���N�̃L���̃|�[�Y�́A�u�Љ�l�ɂȂ��Ă������撣�낤�v�Ƃ����Ӗ������߂č��b��̃y�b�p�[�~���p�t�H�[�}���X�Ƃ��܂����BWBC���X�A4�N�����X�ŁA���炭���т����Ȃ����Ⴄ�ȁB�������A4���ɂȂ�ΐV�N�x�̏�����V�����������Ƃ��Z�����Ȃ��āA�����ɐZ���Ă����鎞�Ԃ���Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂����E�E�E�B

�Ō�ƂȂ�܂����A�������̑��������o�[�A��������4�N�������o�[�A�d�C�d�q�R�[�X��4�N���A�H�w����4�N���A�����Ƃ��߂łƂ��������܂��B�Љ�l�ɂȂ��Ă��A�H�|��ł̌o����Y�ꂸ�ɂ�����Ă��������B�܂��A������܂��傤�I

(2023�N3��24���L�j

HiPIMS Today 2023

��N�N�������X��1���ɍs���Ă����I�����C�����ۃ��[�N�V���b�v�uHiPIMS Today�v���A���N��3���ɊJ�Â���܂���(3/22 �` 24)�B�����̓I�����C���ŎQ���ł������̂́A2, 3���ڂ͌�������3�N�����p�����K�ɓ������Ă�����iTOF-MS�̕s���œ�V���Ă��肵�āj�A���邢�͍H�w�����Ǝ��Əd�Ȃ����肵�ĂقƂ�ǎQ�����邱�Ƃ��ł��܂���ł����B

���N�̘b���bipolar HiPIMS�̃e�[�}�ɋr�������тĂ����悤�Ȉ�ۂł��B���͓I�ȕ��@�_���Ǝv���܂��BHiPIMS�d�������z�Ȃ̂ł�������Ƃ͌����ł��܂��A������̋@����f���A������Վ�ἁX��bipolar HiPIM�̓����ɂ��Ē������čs�������Ǝv���܂��B

(2023�N3��26���L�j

�@�B�H�쎺���S�u�K��@������

��������3�N���̈��p�����K���I�ՂŁA�c����2�ǂɕ�����Ă�TOF-MS���K�Ƌ@�B�H����K�ł��B�{���A�@�B�H�쎺�̈��S�u�K����H�쎺�̏��{����ɍs���Ē����܂���m(__)m

�d�C�d�q�R�[�X�̊w���ɂƂ��Ă͋������H�͏��߂Ă̂��Ƃ��Ǝv���܂����A���\�y����ō�Ƃ��Ă���Ă��܂����B�V��ł���@�B���H���������Ȃ��Ă��������ɑ����āA���������@�B�H��𐿂������Ă����悤�ɂȂ邱�Ƃ�傢�Ɋ��҂��Ă��܂��B��낵����m(__)m

TOF-MS���K�`�[���́A����A�����̃|�J�ŃC�I���M�����ς�܂ōs�����ɂ��݂܂���ł����B����́ATOF-MS�M�����ϑ����܂��傤�B

���̎��K�Őg�ɒ����Ă��炢�������Ƃ́A�����̍�@�ł��B�����̍�@�́A�����m�Ԃ̌��t�����Εs���s�Ȃ��̂ł��B�s�ՂƂ͎�����o�Ă��ς��Ȃ����́B���s�Ƃ͐��̒��ɉ����ĕς����̂��Ӗ����܂��B�����̍�@�ł����A�����m�[�g�̎����͂܂��ɕs�Ղł��B�����傰���Ȍ�����������A�����m�[�g�Ƃ͌������̌���ł��̂ŁA���t�������A�y���ŏ����A�����S���ŏ����Ȃ��A�D�܂������ʂ������łȂ����ʂ��L�^����A���҂ɕ�����悤�ɏ����A���̖���������Ƃ͂Ȃ�܂���B

����A���̕��@���i�ɂ��ẮA�^�u���b�g����֗��ȃf�W�^���@��̗��p��ҏW�E��̓A�v���̓����ȂǗ��s�ɑ����č\��Ȃ����̂ł��i�����A�ŏI�I�Ȍ����L�^�́A�����I�ȕۑ����l����Ɩ������̃m�[�g�ւ̋L�����ł����S�ł���Ǝv���܂��j�B

4������n�܂鑲�ƌ����łP�N�ԁA�����������s���ǂ��l���A����ɑ��Ăǂ̂悤�ȃf�[�^���c�����̂��A���̋ؓ��ƌo�܂�������悤�ɓ��X�����L�^�����Ē��������Ǝv���܂��B���������1�N��̑��_���p����ƂŁi��y�����̂悤�ɑ��ƑO�ɍQ�Ăāj��J���Ȃ��čς݂܂����ˁB�@�e���ŏ�����S���Ă݂܂��傤�B

(2023�N3��22���L�j

�t�G�����w��(�n�C�u���b�h�`��)����q��w

�{���A���R�搶���t�̉��p�����w��ŃI�����C���Ō������\���Ă��������܂����B��X�̌������\�̂���ߌ�̃Z�b�V�����́A���R�搶�̔��\�ȊO�͊F�A��q��w�őΖʔ��\����Ă��܂����B��q��w�̎s���J�L�����p�X�͂��قlj����͂Ȃ��̂ł����A�u�Ζʔ��\���ɏ�q��ɍs���v�Ƃ������z�������܂Ŗѓ��N����܂���ł����B

��X�́A�܂��܂��R���i�Ή��C���������Ă��܂���ł������A���̒��I�́u�Ζʔ��\�v�����̕����֓����o���Ă���̂ł��ˁB

���N�x�ɓ�������A���悢��S�ʉ����̓����̓����߂��̂ł��傤���I�H�@�Ζʔ��\�ŏo��������悤�ɂȂ�A�������\��ɂ͂ǂ����ł���ꂳ�������ċA���Ă��܂��傤�ˁA���R�搶�I�@�{���͌������\�A����ꂳ�܂ł���m(__)m

18p-A205-3:�u�Ԍ��^�[�U���}�O�l�g�����X�p�b�^�����O�̕��d�p���X�v�ƃv���Y�}�����v���v�i���\�ҁF���R�j

(2023�N3��18���L�j

4�N���`3�N�����p�����K@������

4�N���͊w���Ō�̒����x�݂ɉH��L�����߁A3�N���͏A���̂��ߖ����Ƃ�����ɂ͂����܂��A2���㔼���疈�N�P���4�N������3�N���̌����X�L�����p���̂��߂̎��K���s���Ă��܂��B

���ꂼ��4�N���̓��ӕ�����������A�g�`�v�E�g�`�v���͓���N�E�i��N���AOES�͉i��N�����R�搶�ƂƂ��ɁA�܂�LabVIEW�v���O���~���O�͈ɓ��N�E���N�炪�A�����̎����Ă���X�L����3�N���ɓ`�����Ă���Ă��܂��B1�N�Ԃł���Ȃɂ�����ɂȂ鑶�݂Ƃ��đ傫���������Ă��ꂽ4�N�������ɂ́A���S�ЂƂ����ł��B

��w���Ƃ́A���ꂾ�����Ȃ̔\�͊J���ɂ����Đl���̐L�ѐ���̎����ɂ���̂ł��傤�ˁi�N���̎������炷��Ƃ����܂�������ł��j�B4�N���݂̂�Ȃɂ́A4������Љ�l�ƂȂ��Ă����̒��q�ʼnv�X�����𐋂��ė~�����Ɗ���Ă��܂��B���Ɛ����A���p�����K�ł����b�ɂȂ�܂�����낵�����肢���܂�m(__)m

(2023�N3��9���L�j

���Ƙ_��2022�̊����I

��T1/31���d�C�d�q�R�[�X�̑��Ƙ_���̒�o�����ŁA�������͂����ł����������ɑS���A�����E��o���ł��܂����B12���������o�����܂ő��ƌ����ɂ������o���̒��ߐ�ɁA�������͂����ƒǂ��Ă����̂ŁA����ł悤�₭�y�ɂȂ�܂����ˁB

���_�̓��e�̋ᖡ�����邱�ƂȂ���A���e�����M����A�ҏW�i���ȁA���C�A�E�g�j����A���{���邱�Ƃ̑�ς��������̌��ł����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�����Ƃɂ��旳�_�˂������ʂ悤�ɂ�������Ǝd�グ��̂́A��ԁE�J�́E�W���͂��K�v�ɂȂ�A�Ƃ������Ƃł��B

���߂Ă̂��Ƃő�ς������Ǝv���܂��B����ꂳ�܂ł����B�c���́A���Ǝ��܂ł�3�N���ւ̌������p���ł����b�ɂȂ�܂��B�Ō�܂ł�������A��낵�����肢���܂�m(__)m

(2023�N2��6���L�j

���_���\��2022���d�C�d�q�R�[�X1����

����A�d�C�d�q�R�[�X�ɂƂ���1�����ƂȂ�4�N���̑��Ƙ_�����\��s���܂����B�{�w�H�w���ɂ����ẮA����3�N�Ԃ�̑Ζʌ`���ł̑��_���\��ɂȂ�܂��B

�����ċ��w�Ȃ̑��_�Ƃ͂��ׂĂ��قȂ�V�������_�̎��{�����ɁA�͂��߂Čo������4�N�����l�ɁA�������E���������Ȃ�����A�ǂ��ɂ������ɂ������ɑ��_���\�̓����}���邱�Ƃ��ł����A�Ƃ����̂������Ȋ��z�ł��B

����͂Ƃ������A���_���\��Ƃ����̂͂�͂�Ζʕ����Ɍ���܂��ˁB���ƂȂ鋳���Ɉꓰ�ɉ�čs���̂ƁA�I�����C���ōs���̂Ƃł́A���̗Տꊴ�A�ْ����A���L���o�A�v�͖����w�E�����l�ފw�ł����Ƃ���́g�n���h�����܂�ňႢ�܂��I

�v���Ԃ�̑Ζʂł̑��_���\��Ƃ����̂ɉ����Ĕ��\��̎��d����Ƃ��ė����̂��ƂɋC������Ă��܂��A�������S���X�[�c�p�ł̋L�O�ʐ^����������B��Y��Ă��܂��܂���m(__)m�@���Ǝ��̂Ƃ��ɖY�ꂸ�ɎB��܂��傤�I

���\�����̌ߑO���܂ŃX���C�h��O����C�����A���K���d�˂Ċ撣�����b�オ�����Ĕ��\�͂ƂĂ��悩�����ł��B�����ĉ����A���^�ɓ����邱�Ƃ̓����Y��Ă����Ȃ���B�����̌o���́A�e�l�ɂƂ��ď����ɖ𗧂Ă�ׂ��o������w�M�d�ȍ��Y�ƂȂ�܂��B����ꂳ�܂ł����B�c���͑��_�{��o�B���X�g�X�p�[�g�撣��܂��傤�I

(2023�N1��26���L�j

Energy analyzer�̏��ғ��I

�������������Ǝv������A�����P�������ł��B��N��葲�_���\��������߂�ꂽ�̂ɔ������_�W�̒��ߐ肪���ׂđO�|���ƂȂ�A���������͑��_�̒ǂ����݂̉������}���āA�Ă�Ă������̏�Ԃł��B

����Ȓ��ߐ蔗�钆�ŁA�N���̈ɓ��N�̃V�X�e���J�������ɑ������e�Ƃ��āA���N��4���ȗ��s�����LabVIEW��ƏK���Ȃ���v���O���~���O���A�\�z�����X�p�b�^���q�̃G�l���M�[���̓V�X�e���������A�ғ��ɐ������܂����i���P�̗]�n�͂܂��܂���R�c����Ă͂��܂����E�E�E�j�B

�N���ɂ́A�G�l���M�[���͌v�̃L�[�f�o�C�X�ƂȂ�d���̃~�X�`���C�X(�o�͓d�͕s��)�����o���u���_���\�܂łɑ��肪�Ԃɍ���Ȃ��̂ł́v�ƈꎞ�͈É_�����ꍞ�߂��Ⴂ�܂������A

������܂�����������̇��A���{����̂��肪�����~���̎肪�����L�ׂ��A����v���V�W�����̈��艻�d�������肷�邱�Ƃ��ł��A���n��E���邱�Ƃ��ł��܂����B�d�����͂��Ƃ����ɗ��N�������[�g�R���g���[���̏����Ɏ��|�����Ă��ꂽ���Ƃ�����A���T�̑��_�v�|��o�ɏ����肪�ǂ��ɂ��Ԃɍ���������ł��i���j

���N�����t���Ă��ꂽ���킢�������[�g��ւ��X�C�b�`�i������̓X�}�[�g�Ƀv���O�������䂳�ꂽ�d�q�X�C�b�`�ɃA�b�v�O���[�h���悤�ˁj��ON���āA�Ԃ�OUTPUT�{�^���̏�Ƀ����[�g�\�������߂ē_�������Ƃ��ɂ́u������A����ʼn��Ƃ��Ȃ�I�v�Ɠ�l�ŃK�b�c�|�[�Y�����߂܂����B

�A���ɉ����ċ��E�ے��̎��K��ߗׂ̊w�Z�ł̋���T�|�[�g�ȂǁA���N�ɂƂ��đ��Z�ȂP�N�ł������A���̑����~�b�V�������悭�������܂Ő��������Ă��ꂽ�̂����Ɗ��S���Ă��܂��B���[�U�[�C���^�t�F�[�X�̎g���₷���ƌv�����x�Ɋւ���v���O������̃u���b�V���A�b�v�͎��Ȃ�ۑ�ł����A�Ƃɂ����������Ԃɍ����Ė{���ɂ悩�����ł��B ���Ƃ͍����㔼�̑��_��o�Ƒ��_���\��ł��ˁB�����ꑧ�A�����܂��傤�I�@�܂��A�������Ƃ��Ă͍��N�x�̑��ƌ����ňɓ��N�E���N�炪�����グ�Ă��ꂽ�����̌v���V�X�e����y��Ƃ��āA�����������̐��E�B�ꖳ��ƂȂ�HiPIMS�̂��߂̃v���Y�}�f�f�@�̊J�����A����v�X�������グ�ė��ōs�������Ǝv���܂��I

(2023�N1��13���L�j

2022�N�̌������[��

��N�Ƃ́A�Ȃ�ƒZ�����̂Ȃ̂ł��傤�B���N�������Ƃ����ԂɌ������[�߂ł��B���R�搶�ɂ����Q�������A�ߑO����t�������Ď��������܂߂��������S�̂̑�|���ł��B�������̋��X�܂Œ��J�Ƀz�R���𗎂Ƃ��A�|���@�������Ă��炢�A�S�~���̂āA�J�����_�[�̌����ł��B�����đ�|���̂��Ƃ́A���N�P��̏��ؘO����ł̂����₩�ȖY�N������˂����H����ł��B���́A���x�̂��Ƃ�����ɑ�ʂ̊��������Ȃ��獡�N�̃z�C�R�[���[�[�߂������Ē����܂����B�@�������ɖ߂��Ă���́A���N�x����̑��ƌ����̍H�w�����ꌳ���Ɖ��ɂ��1�����قǒ�o�����܂������Ƙ_���̌��e�`�F�b�N�ł��B4�N���Ƃ��Ȃ�Ƃ������x�݂������������Ă���ꂸ�A��������x�ݒ��ɑ��_���M��i�߂Ă����Ȃ��ƔN�����ɑ�ςȂ��ƂɂȂ��Ă��܂��܂��B�������Ɠ��l�A�������l���Ƃł͂Ȃ��̂ő�ςł����A�F�ł�����ė����̑��Ƙ_����o�A���Ɣ��\�������܂��傤�I�@���N����낵�����肢���܂��B�悢���N���I

(2022�N12��27���L�j

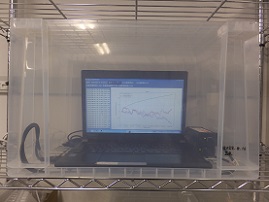

�����������v���V�X�e�������I

�������̈ɓ��N��4���ȗ����ƌ����Œ��肵�Ă�����s���Ԍ^���ʕ��͂̎��ʐ����ɑ��鑽�����������Ԕ��W�v���V�X�e�����������A����A���ۂ̎����Ōv��������ɓ��삷�邱�Ƃ��m�F�ł��܂����B

��N�x�̑��Ɛ��E���R�N��2�N�O�̑�w�@�C�����E�����N�炪���肩���͏I���܂Ō��P�ʂ̎��Ԃ�v���Ă������Ƃ��A�ɓ��N���������Ă��ꂽ�}���`�`�����l���v���V�X�e���̂��A�ŁA�킸��15��������Όv���ł��Ă��܂��悤�ɂȂ�܂����B

�ŋ߂ł͂��܂茩����������Ȃ��Ȃ����v����𒆌Îs���蔃�����߁A���������悩���W�߂��A�������������݂̍荇�킹�̃f�o�C�X�ƃu���R���[�W���I�ɑg�ݍ��킹�邱�Ƃłł�������4�`�����l���i���Ȃ킿�A�X�p�b�^�����O�v���Y�}�����q�C�I���̍ő�4�����FTi+, Ar+, Ti++, Ar++�j�����v���̂��߂̌v���V�X�e���́A3���ڂ̎ʐ^�Ɍ�����悤�Ɉɓ��N���z�����Ă��ꂽ�����̐M���P�[�u�����S�̂悤�ɍ��ݓ��邱�ƂɂȂ��Ă��܂��܂����i���j�B����A���̌v���V�X�e���́A�������̍��������f�[�^�̗ʎY���̐����\�ɂ��Ă������̂Ƒ傢�Ɋ��҂ł��܂��B

4���ȍ~�[������LabVIEW��ƏK���A�����[�g�����v���̃v���O�����̍\�z�Ɏ��s���낵�Ȃ���njR�������Ă��ꂽ�ɓ��N�ɂ͒E�X�ł��I�@���ƌ���B�̍����̌���ɂ���������Ԃɍ��킹�邱�Ƃ��ł��āA����ɑ��Ƙ_���̍ŏI�ڕW�����N���A���邱�Ƃ��ł��Ă悩�����ł��ˁB�������ł��A�ɓ��N�B�u���{�[�I

/20221220-10.jpg)

/20221220-20.jpg)

/20221220-30.jpg)

/20221220-40.jpg)

(2022�N12��21���L�j

���ƃA���P�[�g�\��

�l�I�ɂ́A�͂��߂čH�w���̎��ƃA���P�[�g�\�����܂����i�ߋ��ɁA�܂���Ńx�X�g�e�B�[�`���[(BT)�܂Ȃ���̂������Ƃ�����܂����啪�O�̘b�ł��E�E�E�j�B�\���̑ΏۂƂȂ����Ȗڂ́A2022�N�x�O���u�����wA1/A2�v����ѕ��������S���́u�H�w��b�����E�����w�����v�ł��B

�����̎��Ƃ͂ǂ��炩�Ƃ����Ɠ��e�̉���d���Ȃ̂ŁA���K���������Ƃ����Ӗ��ł́u������ƕs�e�Ȃ낤�Ȃ��`�v�ƌ��߂����������Ȃ�����Ƃ����Ă���̂ŁA�\���͂�����ƈӊO�ł����B�������A�������Ċw�����ŕ\����Ȃ���̂���ƁA�u���Ƃ������Ȃ�������I�v�Ƃ�����݂ɂȂ�܂��B���肪�Ƃ��������܂���m(__)m

/20221220-0.jpg)

(2022�N12��20���L�j

���N�x�Ō�́u�w�C�Z�p�Ǝ��ȊǗ��v

�{���A���N�x�Ō��1�N����CA�ʒk������܂����i�W�܂�����́A������Ƃ�����Ƃ�����Ƃł������E�E�E�j�B����[���A�ˑR�������Ɍ��ꂽT�c���j���u���čs�����Ƃ��ڂ����A�u�J���͎��ȐӔC�v�Ə����ꂽ��̔����������[�`���[�o�[T���N�AT��N��ƊJ���B

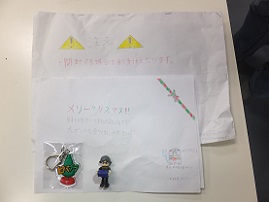

����ƁA�����烁���[�N���X�}�X�Ə����ꂽ�莆�ƁA���萻�̐l�`�ƃL�[�z���_�[�̃N���X�}�X�v���[���g���B�����TT�R���r�̎d�Ƃł������悤�ł��I�@T���N����GODIVA��50���NBOX�����삵�A���̊�Ɏ����l�`��T���A�킴�킴����������ɓ����y�C���g���Ă��ꂽ�悤�ł��B

�R���i�����ł܂��a�ݏオ��I�Ȏ����ɂƂ��āi�R���i�늳�L�͂�������I�j�A�傫�Ȍ��C���܂����B�z���g�A���肪�Ƃ�m(__)m�@2�N���ɂȂ��CA�ʒk�ł������Č������ɏW�܂�@����߂�����Ȃ��Ȃ�܂����A���N�x��CA�ʒk�͊F����̂��A�ő傢�Ɋy���܂��Ē����܂����B3�N���O���܂Ŏ����F�����CA�S�C�ł��邱�ƂɈႢ����܂���B

���������A��낵�����肢�v���܂��B�N���͂����������@�������܂���̂ŏ��������ł����A�����[�N���X�}�X���悢���N���I

(2022�N12��13���L�j

11���̋��������i�Ȍ���j

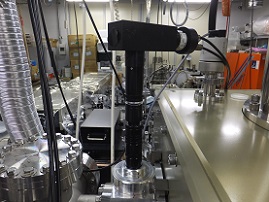

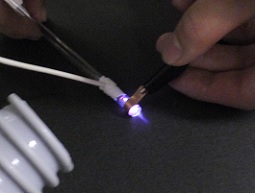

11��18������20���ɂ����āA��ꎒÐ搶�A�y��搶�A�˖�����ƉȌ���������̃��[�U�[�����������s���܂����B����قNjꂵ�X�p�b�^�������q(Ti)��LIF�����͂ⓖ����O�̂悤�Ɋϑ��ł���悤�ɂȂ�A

�����͖�p�����Ɏ��Ȃ�X�e�b�v�ł��郌�[�U�[�����q�����C�I����(REMPI)�̊ϑ��ւƍ���̎����œ˓����܂����B���q��LIF�Ɠ��l�Ɍ��q��REMPI�M���̊ϑ��͂����e�Ղ��͂���܂���B�����͂����Ă�����̋��������ŁAREMPI�ϑ��̏����͂��Ȃ萮���Ă܂���܂����B

�����Ė{������ĂсA�����̋��������Ɍ����Ď��Ȃ�����X�e�b�v�ւ̗p�ӂƏ����Ɏ��|����n�߂܂����B����̎����ł́A���k�厞�ォ�璷���g���Ă����l���z�g�j�N�X��MCP�i�דd���q�����x���o��j���A����̎������ɂƂ��Ƃ��������}���Ă��܂��܂����i�ʐ^3���ڂ̉E��j�B

����MCP�͂��Ƃ��ƂЂт������Ă����̂ŁA�悭�������܂ʼn�ꂸ�ɂ����Ă��ꂽ���̂��A�Ɗ��ӂɐs���܂��BMCP����A���肪�Ƃ�m(__)m

�@�����āA�A���{����͂����V����MCP�i�ʐ^3���ڂ̍����j�ւ̌�����Ƃ��{�������Ɋ����v���܂����B���x�������Ă����Â�MCP����V����MCP�ւ̌����ɂ���āA����M���ɑ��Ă��i�i�̍��Q�C���ł̌v�������҂ł���悤�ɂȂ�܂��B���̎������A������킭�킭�҂��������Ƃ���ł��I �݂Ȃ��܁A�����̋����������A�ǂ�����낵�����肢�v���܂�m(__)m�@

(2022�N11��22���L�j

442�N�Ԃ�̊F�����H�̓��̂Ƃ���o����

��ӂ́A�F�����H�Ƙf���H(+�V�����H)���d�Ȃ����442�N�Ԃ�i442�N�O�́{�y���H�����āj�̓V�̃V���[������A�݂Ȃ���������ɂȂ������ƂƎv���܂��B����322�N��̐���2344�N�i�����{�y���H�j�����āB

����SF�ɏo�Ă���悤�Ȗ����I�ȔN��ł��ˁB�D�c�M���������l�̓V�̐H�������ł��낤442�N�O�ɂ́A���R�X�}�z�������Ԃ���s�@�����P�b�g���Ȃ�������ł�����A�����l�����332�N��̐��E�ɂ��Ă̑z���ɋy�Ԏ҂Ȃlj��l����Ƃ����Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B��̑S�̂��̍��̒n���́A�ǂ��̒N���A���邢�͉������߂鐢�E�ƂȂ��Ă���̂ł��傤�ˁi�l�AAI�A���{�b�g�A�E�E�E�H�H�H��j�B

���̓��̓����́A�����I�ɂ����Ȃ�H�L�Ȉ���ł���܂����B�P�����ڂ�1�N���̂��߂̎��Ɓu�w�C�Z�p�Ǝ��ȊǗ��U�v��CA�ʒk�̂������A�䂪CA�ǂ̂�����߂�TT�R���r�ɂ���Ďd�|����ꂽGODIVA50���N�{�b�N�X�����ǂ����J�������Ē����A�搶���璸�������E���{���ƂƂ��ɍ�����CA������s�킹�Ē����܂����B

CA�ʒk�Ƃ͂������ƒ��A�Ηj��1�����ڂɂ��悤�Ȕ����������̂�H�ׂĂ���ǂȂlj䂪CA�LjȊO�ɂ��낤�͂�������܂���B���̃��b�L�[���Ǝ�̌��߂������Ȃ��܂��ƂȂ����C�����������������炷���̂悤�Ɂu���ʂ����Ȃ��Ȃ��̈���̂��`�B�v�ȂǂƑ������Ȃ����Ƃ��݂��Ɍ��������A���̏�Ȃ��F���ɍ���`���R���F�Ŋ��\�����Ē���������ł��B�Ȃ�قǒ������`���R�́A���t�ȂǕs�v�Ȃقǔ����ł������܂����B���肪�Ƃ�m(__)m

�����Ă����x�݂ɂ́A�n��100���N�𗈔N�}����{�w�̃L�����p�X�ɍŋߐݒu���ꂽ�����100���N�L�O�I�u�W�F���A���̗L���Ȍ��؎s�̂��L�����u����R�������v���\�h�K�₵�Ă���܂����B�����邵������R�������Ɉ�ډ�����Ƃ����C�����ɂƂǂ܂炸�A

�}�X����������R�������Ƃ�������̐S���邵���c�[�V���b�g�ʐ^�܂ł�������B�点�Ē������Ⴂ�܂����B���A���܂Ŗ������肽�C���ŁA�ߌ�̎d���ɂ�������͗�ނ��Ƃ��ł��܂����B

����R�������A���肪�Ƃ��I�I�I

(2022�N11��9���L�j

LIF�ϑ��ɐ����I

�挎�A�@�B�H�쎺�̏��{����ɂ����i���H�ŋ��͂��Ē����g�ݏグ��C�}�E���g���w�n��p����2�x�ڂ̃`�������W�ƂȂ郌�[�U�[�U�N�u��(LIF)�̊ώ@�������H�|�Ղ̊��Ԓ�(10/28-30)�ɃA���{�Ђ̌˖�����ƍs���܂����B

�����Ă��ɁA�ړI�Ƃ��Ă����X�p�b�^Ti���q�̔������q���𑨂��邱�Ƃ��ł��܂����I�@�ŏ��͂Ђ傱���Ƃ��������ȐM���̋N���肩��n�܂�A�ŏI�I�ɂ́A���̃T�C�h�Ƀm�[�}�[�N�ł������������e���q�����ϑ����邱�Ƃ��ł��܂����B

����̐������@�ɁA���̈��ƂȂ�2�F2���qREMPI(�������q���C�I����)�̊ϑ��ւƌ����̃R�}��i�߂邱�Ƃ��ł��܂��B�܂��A��������LIF�̎�@���A�V���ȃv���Y�}�f�f�@�Ƃ��Ċm�����邽�߂ɂ́A�܂��܂������ЂƎR�A�ӂ��R�A�Z�p�I�ȎR���z���čs���˂Ȃ�܂���B

�Ƃɂ�������́A���q��LIF�̂���͂������ƂĂ������@��ƂȂ�܂����BLIF�̉��ւƁA����ɃR�}��i�߂邽�߁u����̂�����܂��ӂ����āv�s���܂����B���̈������A�����܂��I

(2022�N11��1���L�j

3�N���������z�����������}��

�������K�U�Ƃ����ȖڂŁA�������3�N��6���������������ɔz���ƂȂ�܂����B���̌����3�N���A4�N�����킹��12���Ƃ����ߋ��ő�̌������w�����ƂȂ�܂����B������x�l���������Ƃ����̂́A�������^�c��A������ƂĂ����肪�������Ƃł��B���ꂩ�瑲�Ƃ܂ś������ɂP�N���ݐЂ��邱�ƂɂȂ�܂����A

�ǂ�Ȋy�������Ƃ��҂��Ă���̂ł��傤�A������킭�킭�ł��I�@�ǂ�����낵�����肢�v���܂�m(__)m

�C�����̂����H����̒��A�{���͖��N�P���3�N���z�����̋L�O�ʐ^�B�e������O�ɏo�čs���܂����B�������ɖ߂��Ă���́A�d�C�d�q�R�[�X�劲�̒搶�����T�������M�d�ȓV��R�_������A�����ł����₩��3�N���̊��}��������Ē����܂����B

�搶�ɒ����������ɂ��ƁA���̟��]�ȎY�̉_�����́ADNA��͂̌��ʁA�Ȃ�Ɖ�X�������e���ނ��ׂĂ̓��{���̌���A�Ƃ̂��Ƃ炵���̂ł��I�@���t�́A�E�[�������قǂ͔��y����Ă��炸�A���炷�Ƃق�̂�ΐF�̎c��V��Ƃ��炩���s�ɖ߂�܂��B���{���̂悤�ɗΐF�������Ȃ����ߒ��t�𑽂߂ɓ���߂��A���X�a������Ă��܂��܂����E�E�E�B

�F���߂ł�������Ƃ������̂��̂����̓��������Ĕ��������������悤�A����̌����������܂łɂ͓K�ʒ��t�������������Ǝv���܂��I�@�搶�A�R�����钆���������肪�Ƃ��������܂���m(__)m�B������݂�ȂŊy�������܂��Ē����܂��B

(2022�N10��21���L�j

��̍�������???

��T�̖ؗj���̗[���A���������A�낤�Ƃ�����u�搶�A�h�A�m�u�ɂ���Ȃ̂��̂��E�E�E�v�ƁH�@�����������ƒ��g���m�F���Ă݂���A��̔ԍ��������ꂽ�����ƂƂ��ɁA�Ȃ��GODIVA50���N�̋L�O�{�b�N�X���E�E�E�B

�@���Ƃ�6�s�[�X����̏����Ȕ��ł����Ȃ荂�z�ȃ`���R���[�g�Ȃ̂ɁA�u��������́I�I�H�H�v�ƈꓯ�����B�����A�����̊ԈႢ�̂Ƃ�����J�����ĐH�ׂĂ��܂��ł��������ςȂ��ƂɂȂ��Ă��܂��̂ŁA�Ƃ肠�����①�ɂŕۊǂ��Ă������A�Ƃ������ƂɁB���o�l�̓�̔ԍ��ƂƂ��ɔ��R�Ƃ��Ȃ��܂܁A�������������A��A��l�������Ŏc���ɂ��Ă�����A�u����b�A����b�v�ƃh�A�m�b�N�̉����B

�o�Ă݂���A�������S�C�߂�CA�ǂP�N����T�c�����YouTuberT���N�R���r�����āA�����قǗ��A���R�Ƃ��Ȃ������̊�������f���ɂ�ɂ�ƁB�u�搶�A�����������Ȃ������H�v�ƁB�u�h�A�m�u�̍�������́A�܂����N�������I�v�ƁA�������S�C��H�����悤�Ȋ�����Ă���ł��낤�����݂āA��l�͑���B

���̎d�|���́u�搶�̃r�b�N�������������������v����A�Ə������ڂ̃n���E�B���E�v���[���g�Ƃ̂��ƁB�u����ȍ��z�ȃv���[���g���w1�N�������Ă͂����Ȃ���v�Ɨ@���L����Ղ����Ē������Ƃ�m(__)m�@�u������CA�ʒk��CA�ǂ̃����o�[���W�܂����Ƃ��ɁA�݂�ȂŗL������킹�Ē������ˁI�v�Ɩ��A��̍������ꎖ���͖��{�����Ƃꂽ����ł��B�����ɏ�����Ă�����̔ԍ��́A�ŋߎ��ƂŏK����16�i����32�i���Ŏ��������̊w���ԍ���ϊ������l�Ȃ��āB

��l�����炩���̂́A�܂����ꂮ�炢�ɂ��Ă����܂��傤�ˁB������B

(2022�N10��17���L�j

ICRP-11/GEC2022�Ō������\�����

11th International Conference on Reactive Plasmas / 2022 Gaseous Electronics Conference�iICRP-11 / GEC2022�j(��11�����v���Y�}���ۉ�c�iICRP-11) / 2022 �C�̃G���N�g���j�N�X��c�iGEC 2022) ����䍑�ۃZ���^�[�j�ł̌������\�̂���10��4��(��)����6��(��)�Ɛ��ɏo�������Ē����܂����B

���ۊw��ɂ��A�����w��ɂ��Ζʌ`���̊w��ɎQ�������Ē������̂́A�����͎���3�N�Ԃ�ł����B���ɓ����Ă݂ċ������̂́A�C�O����̌����҂��L�����Z�����Ă����Ə��Ȃ��̂��Ǝv������A���Ă�����ɑ����̕��X���Q������Ă��܂����B�܂��A���B�̓������Ԃɍ��킹�Ă��A����8���ɔ��\�u���͎n�܂�A9���̍u���ɂ͑傫�ȉ��̐Ȃ͂т����薄�܂��Ă��܂����i�������A�R���i�����͕ۂ��j�B

���j����{�����j��8������18���߂��܂ŁA���Đl�̃^�t���ɂ͋�������鎟��ł��B��X�̌������\�́A5���̃|�X�^�[�Z�b�V�����ɂāA���Ƃ̖Z�������Ԃ�D���悤�ɂ��Đ��ɋ삯���ĉ����������R�搶���s���Ă��������܂����B�قƂ�Njx�ފԂ��Ȃ��v���[�����Ē��������R�搶�ɂ͌������Ӑ\���グ�܂��B����A��X�̌����ɂ����_���������́A����DLC�������҂���������������悤�Ȉ�ۂł��B

HW6.00076:�uAn optical emission spectroscopic study of deep oscillation magnetron sputtering of titanium�v�i���\�ҁF���R�j

���R�搶�̃|�X�^�[���\��ɂ́A����������ł��铌�k��w���w������ ��ꎒÐ搶�̌��������A�w������˂Č��������w�����Ē����Ă��܂����B

�H�|��̂����̎�������4�{�̍L���͂��낤���Ǝv����傫�Ȏ������ɏ����܂��Ɛ��X�̐^�u�E���[�U�[�����Ԍ��i�́A���������k��A�܂��Ɉ����ł������܂��I

�������K��̂��Ƃɂ́A��ꎒÐ搶�A�剺�搶���A���w�O�ō��e����J���Ă��������܂����B���{��}�̉��R�搶�̂��ߐ��Z�u���̊ȓ��{���������u���͂ȁv����ɂāA

���w�[���剺�搶�̂������Ăɂ������ƂƂ��ɑ�ϊy�����ЂƎ����߂������Ē����܂���m(__)m�@����ɁA��ł̓V�b�N�ȃo�[�u�A���_���e�v����ōō��̃J�N�e�������܂��Ē����Ȃ���A

�X�R�b�`�E�B�X�L�[��Society�ɂ��ĕ������Ē����܂����B������Ƃ��n�܂�������̖Z���������ɂ�������炸���t��������������ꎒÐ搶�A�剺�搶�Ɍ������Ӑ\���グ�܂��B

�܂��A�S�l�̂悤�Ɏ��Ƃ����Ȃ����Ԃɍ��ۉ�c�̃|�X�^�[���\���������������������R�搶�A�{���ɂ���ꂳ�܂ł����B

����̐��o���́A�����ɂ��Ă��A�����ɂ��Ă��������̂��Ƃ��w�Ԃ��Ƃ̂ł�����ϗL�Ӌ`�Ȃ��̂ƂȂ�܂����B�@�w��\�́A�I�����C���ł͂Ȃ��Ζʂʼn��n�ɕ����Ă������葽�����̂ƂȂ邱�Ƃ��A���߂Ď�����������ł���܂��B�S�u���Ȃ��w��o���ɍs��������A������������ė~�������̂ł��E�E�E�B

(2022�N10��7���L�j

�T�v���C�Y��OB�K��I

����ATamaki�V�X�e���̃v���O�����X�V�Ō�����OB�̋ʖ،N�i�d�q�@�B2017�����{�b�g�T�[�N���u���炭��H�[�v�o�g�^���E���J���H�j���ߑO�����猤�����ɗ��Ă���邱�ƂɂȂ��Ă��܂����B

�ߑO���X�V��Ƃ����āA�����`�ŏ��ؘO�ɍs���A�ߌ�ĂэX�V��Ƃ����Ă�����Ă�����A������l�A�ˑR�̑��Ɛ��̖K��ɂт�����I

�Ȃ�Ƒ��Ƃ���3�N�Ԃ�ɑO�X�������叫�̗ьN�i�R���s���[�^���p�E��ی�2020���^���E�������W���j���V�тɗ��Ă��ꂽ�̂ł��B�T�v���C�Y�K��ł������m�[�A�|�������̂�

�A�ʖ،N�Ɩ��Ă��ēy�j���ɂ��܂��܌������ɗ��Ă������ƂŗьN�ɂ�����邱�Ƃ��ł��Ă悩�����ł��i�ьN�ɂƂ��Ă͋��E�Ȗڂ̎��Ƃ��y�j�ɂ������̂ŁA�y�j�͑��̗j���ƕς��Ȃ��j�����o�Ȃ�ł���ˁj�B

�݊w���̂��̐߂́A�ьN�ɂ͌X���������������̗��Ē����ő�ϐs�͂��Ē����܂���m(__)m�@�d���̕��͂�肪���������ĂƂĂ��[�����Ă���悤�ł����A�R���i���Ȃ��Ȃ������������A��w����ɗ��邱�Ƃ����킸�A�����Ƃ����Ԃɑ��Ƃ���3�N�o���Ă��܂����A�Ƃ̂��Ƃł��B���������Ɛl�ƂȂ��Ė߂��Ă����ьN�Ƌʖ،N�́A�ʎ����Ȃ������ɂ��ւ�炸�A��Ѓg�[�N�ňӋC�������b�ɉԂ��炢�Ă��܂����B

��Ђ̕����\����g�D�E�̐��A�o�c���j�E�N�w�́A���ꂼ��̊�Ƃɂ���Ă��ꂼ��Ȃ�ł��ˁA�ƔM����荇���Ă��܂����i�����͊�Ƃɖ��߂��o�����Ȃ��̂ŁA��l�̉�b���ƂĂ����ɂȂ�܂��j�B

�{���A�R���i�łȂ���A���̑����͖{���؉w�O�ɏꏊ�ւ����ăr�[���Ў�ɂ��b���ł����̂ɁE�E�E�B����͂��������̐h���ł��ˁB����l�Ƃ��A�܂����ł��������ɗV�тɗ��Ă��������I

(2022�N10��2���L�j

�H�G�������\���H�̋�������

��T�͏H�G�����w��\(�I�����C�������k��w)������A�{����������͉��R�搶���A�������̉i��N�A����N��ƌ�����i�߂Ă���Ԍ��^�[�U���}�O�l�g�����X�p�b�^�����O�Ő�������v���Y�}�̕����v���ƃX�p�b�^���q�C�I���̑����Ɋւ��铖�������̍ŐV�̌������ʂɂ��Ĕ��\���ĉ������܂����B

�܂��A��T�͕��q�Ȋw��≞�p�����w��̔��\���Ԃɏd�Ȃ�悤�ɂ��ĉȌ���������̎������s�����߁A�����̋��������҂̕��X�ɍH�|��ɏW�܂��Ē����A���˂Ă�菀�����Ă���LIF�ϑ��̎������s���܂����B

�����̂悤�ɒlj��H�����������A����Ȃ����̂����삵����ˊэH���̂悤�ȍQ����������ƂƂȂ�܂������i�Q���������ɂ���������������������ł̋��������̕��i�ʐ^���B�葹�˂Ă��܂��܂���m(__)m�j�B�������A����̋��������ɂ����LIF�ϑ��̃S�[���́A�ق�̖ڂƕ@�̐�܂Ŕ����ė��Ă���悤�Ɏv���܂��i�����ЂƓ���I�j�B

�������A9/23�ɂ͑䕗15���̉e���ʼn���V�������É���ʉ߂ł������m���ɋA����X���Ԓ�����]�V�Ȃ�����Ă��܂������Ƃ�����A�Ƃ��C���V���������G�I�т̃I�`�̂������������ƂȂ��Ă��܂��܂����B

����d���̋A�r�ƂȂ��Ă��܂���ςȓ�V�����|�����܂������A�F���ܖ����ɂ��A��ꂽ�Ƃ̂��Ƃ�����m��A���g��������ł��B�����͒��������A���{�A���k��A�_�ˑ�̊F���܁A

�����ċ��������ɐS�u���Ȃ���O�ł���悤�����w��\�����S�������������R�搶�ɂ́A�S��芴�Ӑ\���グ�܂��B���肪�Ƃ��������܂���m(__)m

23a-A307-3:�u�[�U���}�O�l�g�����X�p�b�^�����O�̃p���X�v�ƃv���Y�}���������v���v�i���\�ҁF���R�j

���e��9/22������(�{���؉w�O)

(2022�N9��26���L�j

�}�V�j���O�Z���^���@�B�H��week

���T�́A���T�̉Ȍ�����������������ōs��LIF�ϑ������ɗp����C�}�E���g���w�W���n���i�ւ̒lj��H���̋@�B�H��O���ł����B

�����āA����LIF�W���n�S�̂��x�����邽�߂̌Œ����̐���ɂ��ẮA�u(���ՁA�t���C�X��ƂŃn�Y�L���[�y���|���ĘV��ɕK���ɍR�����Ƃ��Ă�����̂̂��͂�)�����搶�ɂ��̃G�O���H�����̃U�O�������H�́A���L�c���ł��傤�B�v�Ƃ̂��ƂŁA

�H�|��H�w���̃R�[�X���։��g�ɔ����V�݂��ꂽ�@�B�H�쎺�̋Z�p���Ƃ��č�N�x���C���ꂽ���{���A�}�V�j���O�Z���^DMG MORI CMX-50U�i�{�w�@�B�H�쎺�^�@�B�R�[�X�̖ڋʂƂȂ�Ő�[���H�@�j��p���ĉ��H���Ē����邱�ƂɂȂ�܂����B

�Z�����Ɩ��̍��Ԃɉ�X��2D�}�ʂ���3D�}�ʂ��N�����Ē����ȂǁA��ς��萔�����|�����܂����B�}�V�j���O�Z���^�̐؍���i�̓N�[�����g�̃W�F�b�g���t�ƂƂ��ɔ��͖��_�ŁA�����ȏ��N�ɕԂ����C���ł��܂Œ��߂Ă��Ă��O�����Ƃ�����܂���B����ł����āA�d�グ�Ē��������[�N�X�͊������i�Ƃ̌����͂ߍ��킹���ꔭOK�ł����B�������A���{����I�@����ŗ��T�͖�����LIF�ϑ��������s���܂��i�t�ɁA�䕗14���̐ڋ߂��C������ł����E�E�E�j�B

�Ƃɂ����A�}�V�j���O�Z���^�̌��ł́A���{����ɑ�ς����b�ɂȂ�܂����B�����͒����A���ɂ��肪�Ƃ��������܂���m(__)m

(2022�N9��16���L�j

����H�I

�������������Ɗ��Ԃ̖{�i�I�X�^�[�g�ł��B������ƍX�V���x��Ă��܂����̂ł����A9���ɓ���������̍��A�������̓����t���A�̏Z�l�ł��鉻�w�ޗ��R�[�X�̓암�搶����A�u����v���܂����B

���́u����v�A�V�Ð�Ɩ����ꂽ���挧���|������œ�\���I���Ɛԗ����x�[�X�ɕi����ǂ��ꂽ�V��̗��̂悤�Ȃ̂ł��B�܂������Ƃ��W���[�V�[�ŁA������������Ö�����̗��ł������܂����B

���̎����A���͂Ȃ��Ȃ������ł����A�܂��āu����v�Ƃ��Ȃ�ƁA���ē�\���I���ň�Ă��r�������������挧�̕������������u�����h���A�Ȃ��Ȃ��֓��ł͌��ɂł��Ȃ��M�d�i��ł������܂��B�암�搶�A�������ɗa���点�Ē����A��ς��肪�Ƃ��������܂���m(__)m

(2022�N9��12���L�j

�������� & Thanks�ʖ،N�I

����A2016�N�xOB�̋ʖ،N(���E���J���H)����2�N�Ԃ�Ɍ�������K�˂Ă���܂����B

�ʖ،N�Ƃ����A�H�|��̃��{�b�g�T�[�N����1�N�����珊�����Ă����ɂ�������炸�A�����Ă����̌���������]���ė��Ă��ꂽ�A����Ӗ��ِF�ŁA�����Ȗڂ̏K���ɂ������ăv���O���~���O����̃X�L���ɏG�ł��w������ł����B

�挎�A��������K�˂Ă��ꂽOB�̒˓c�N�Ƃ������������g�ł��̂ŁA���̑�̑����������Ƃ͉č��h�����ƌ������܂߁A�Ƃɂ����悭�V�сA�悭�w�сA�悭�V�т܂����ˁI

���͋ʖ،N�A�Z�����d���̍��Ԃ�D���ē����̑��ƌ�������Ōp�����Ă���Ă��āA�Ȃ��5�N�z���œ��v�w�ɏ����������������̒������j�^�����O�V�X�e����C�����Python����g�����������Ă���Ă��܂����I

����̌������K��̖ړI�́A���̃}����V�X�e���̔[�i�Ɛݒu�Ƃ����Ƃ���ł��B�@�Ƃɂ����ŋ߁A���낢��ƍ����O���킸�����Ȏ����⌃�����C��ϓ��A���邢�͓V�ϒn�قւ̐S�z�ȂǁA

���E�I�ȃj���[�X�𐔂�����肪�������܂���B����Ȏ����ł��̂ŁA���m�Ȋw�̔��e�̎����ł͂���܂��A�^�����������킪���̂悤�Ȉٕς𑨂��邱�Ƃ��ł���̂��ǂ����A�܂��͂ǂ������������݂̂ł��B���������̕Ћ��ŁA����Tamaki�V�X�e�����ғ����A�����I���j�^�����O���J�n���Ă݂悤�Ǝv���܂��BLet's start it!

�ʖ،N�A���Z�������ł��肪�Ƃ��������܂���m(__)m�@Tamaki�V�X�e���̃`�F�b�N���Ă�ɁA�܂����ł��������ɗV�тɗ��Ă��������I

(2022�N8��17���L�j

�킭�킭KOUGEI�����h2022

�{���A���؎s���������قƂ̋��ÃC�x���g�ŁA�ċx�݂킭�킭KOUGEI�����h2022�u�ӂ��낤���m�A�����Ȃ����m�A�����ᔎ�m�̂������뗝�Ȏ����v���s���܂����B

�ӂ��낤���m�i�z�n�搶�j�������ᔎ�m�i���j�̂킭�킭KOUGEI�����h�͎��ɂS�N�Ԃ�̍Č����ł����A����ɍ���A�H�w��b�����Ō��̎����e�[�}��S�����ĉ������Ă��鎛�ѐ搶�i�����Ȃ����m�j�ɂ��`�[���ɓ����Ē����܂����B

����̃e�[�}�́A�n�����g���̔��Ԃ�ۉ��Ȃ����X�����������Ă��܂����̏����ĂɁA�����ł�����ꂻ���ȉt�̒��f�V�т����C���V���[�i�����ᔎ�m�S���j�Ƃ��A�p���{���W�������A��C�C�A�l�̒ʐM�A������̊G�̎����ƃ��[�U�[������n��̏��w���ɑ̌����Ē����܂����B�����Ƃ����Ԃɗ\�肵�Ă���2���Ԃ͉߂��A���w�������̏����ȍD��S�ƃp���[�ɁA���|��������ł����B

����̒��Ԕ��\��̔����܂��܂��c���Ă��邾�낤�ɁA�{���̃C�x���g�A���o�C�g�������Ă��ꂽ�z�n���A�������̑������A�@�������Ɋ��ӂ������܂��B����⎖�̂��Ȃ��~���ɃC�x���g���I���邱�Ƃ��ł��A�܂��A�Q�����Ă��ꂽ�q���������܂��܂��V�ё���Ȃ����Ȃ��炢�܂Ő���オ���Ă���Ă����̂́A�ƂĂ����ꂵ������ł��B

�����������A�X�^�b�t�̊F����̂����͂̂��A�ł��B�{���́A�{���ɂ���ꂳ�܂ł���m(__)m

(2022�N7��23���L�j

�d�C�d�q�R�[�X�����Ԕ��\�� �� Thanks �˓c�N�I

����A�R�[�X�ĕ҂ɂƂ��Ȃ����ƌ������u���ƌ���A(�O��)�v�Ɓu���ƌ���B(���)�v�Ƃ����ȖڂƂ��āg���Ɖ��h����āA���ƂȂ�d�C�d�q�\�X�̒��Ԕ��\���A

�{���̓|�X�^�[���\�`���ōs����\��ł������R���i������7�g���l�����A�I�����C������z�M�����C�u���^�����`���ōs���܂����BGoogle Meet���A����B���ɕ�����Ď��{����܂������A�傫�Ȗ���g���u�����Ȃ������ɁA�ƂĂ��������͋C�̒��Ԕ��\��ƂȂ�܂����B

����������4�N���́A���\�����肬��܂Ŕ��\�p����B�e�ɒǂ��A��ς������Ǝv���܂����A���\�͂ƂĂ��悩�����Ǝv���܂��B���₳�ꂽ���e���e�l�悭�l���āA����ɂ悢�������ʂ���悤����Ɍ����Ă�����ė~���Ǝv���܂��B

�܂��A���Ԕ��\��̂����ɁA��������OB�̒˓c�N�i���E���S�j���c�[�����O�̋A��Ɍ������ɗ�������Ă���܂����B�����������Ă��ꂽ�̂ɒ��Ԕ��\��̂����ł����̂ŁA���܂芽�k�ł����ɐ\�������܂���ł����B����ɂ��ւ�炸�A���̖ڂ̂Ȃ����{���ƁA�O�X���玝���Ă��Ȃ��ė~���������ւ̖ڂ����ۂ݂܂ŁA

���y�Y�Ƃ��Ē����Ă��܂��A���ɋ��k�ł��i���̎��A���{���������ۂ݃Z�b�g�Ƀe���V�����オ��قǁA�����ꂵ���ł��I�j�B�˓c�N�̑�ɂ́A�ʖ،N�A�ɓ��N�瑲���������ƎO�Y�����č��h�ɏo�����A�O��ŐH�ׂ���Ȃ��قǂ̂܂���Â��������\���A�z�e���ł̖�̃v�[���A���{��C�R�J���[���R�`������������ƂȂǎv���o���܂��B

�R���i��������������A�܂��݂�ȂŁA�����{�����\�̃c�[�����O�ɂł��o���������ˁB���������̐h���ł��I�@�˓c�N������܂ł����C�ŁB�܂��A���ł��V�тɂ��Ă��������B

(2022�N7��23���L�j

�������萼�c�N�I

��T�y�j���A��N�t�ɓ��������ŏC�m�ے����C���������c�N�i�����t�W�L���j��1�N3�����Ԃ�Ɍ������ɖ߂��Ă܂���܂����B

�p���́A�R���i�ЂƊ�ƌ��C�ő啝�ɉ��щ��тɂȂ��Ă����C�_�Ɋւ��錤�������̈��p����Ƃł��B�@�ŋ߁A���c�N����������ɓ]�ƂȂ�A���Z�Ȓ��Ŏ��Ԃ�݂����L�����p�X�ɂ�������蒸���A���肪�Ƃ��������܂���m(__)m�@�Z�����Ȃ�����d���Ƀv���C�x�[�g�ɁA�ƂĂ��[���������X�����߂����Ƃ̂��ƁA�����������ł��I

�܂��A���x�݂ɓ����Ă��܂����O�M���M���ŁA��X�s�����́A�܂����c�N�̌��̕�̑҂��ؘO����Ń\�E���t�[�h�ł���z�C�R�[���[���ꏏ�ɐH���A

����̂�����̑厖�ȖړI���B�����邱�Ƃ��ł��Ă悩�����ł��B�@���d���͑�ς�������܂��A���������Ȃ�̂�肪�������o���Ă�����ė~�����Ɗ���Ă��܂��B�܂�����ł�������y���݂ɂ��Ă��܂��B�����C�ŁI

(2022�N6��27���L�j

�j�E�i������J. Appl. Phys.���ɘ_���f�ځI

���݁A�w�p�_���́A��ʂ��ďo�ŎЌn�w�p���A���邢�͊w����n�w�p���A�����Ċw������O���o�ŎЂ̊w�p�����C���i�b�v�ɓ������w����o�ŎЌn�w�p����3��ɂ����Čf�ځE�o�ŁE���J����Ă��܂��B

IF(�C���p�N�g�t�@�N�^�[)�d���̍����ɂ����ẮA���Ƃ��ƍL���̘H�Ԃ�T�u�X�N���v�V�����̑傫�Ȕ��s������L����o�ŎЌn�w�p���ɁA���������悤�Ɏv���A�`���Ɗi������w����n�w�p�����ꕔ�A�����̐����ɉ�����Ă���悤�Ɍ�����Ƃ��������܂��B

J. Appl. Phys.���́A�`������A�����J�����w��iAPS�j����������A�����J�����w����(AIP)���o�ł���w����n�w�p���ł���܂��B

�����ɂƂ���J. Appl. Phys.���́A�`���Ɗi���̂���A�܂������Ș_���̂f�ڂ��������悤�ȓ���̊w�p���̂ЂƂł���܂��̂ŁA�����X�̘_�����f�ڂ��ꂽ���Ƃɂ��ẮA�����ȂƂ�������ƁA����e��ʉh�_�������Ă��܂��i�������g����ԋ����Ă���̂�������܂���B�j�B

�_���̓��e�́A��N�t�ɓ��������ŏC�m�ے����C�����������N�i���R�~���}�G���N�g�������j���C�m�_���Ő��͓I�Ɍ������Ă��ꂽ��s���Ԏ��ʕ��͌v��p����DOMS�̃v���Y�}�f�f�Ɋւ�����̂ł��B

�o�łɎ���܂ł́A����������Ǝ��Ԃ��������Ă��܂��܂������A�����N�̓w�͂����Ƃ��ڂɌ����鐬�ʂƂ��Đ��ɏo�����Ƃ��ł��A�����ق��Ƃ��Ă��܂��B

�_���𓊍e���邱�ƂŁAEditor�iJ. Appl. Phys.��Editor-in-Chief�́AHiPIMS�����E�̏d�����̏d��A. Anders�搶�ł��I�j��Reviewer�Ƃ��������E�̐��Ƃ̐搶�����璸���������̗L�v�ȃR�����g��ʂ��āA���Ɨ����A�����̐[���̋M�d�ȋ@��邱�Ƃ��ł����Ǝv���Ă��܂��B

���̏�����肵�āA���̘_���̏o�ŁE���J�Ɏ���S�ߒ��ɂ����āA�ւ���ĉ����������ׂĂ̕��X�Ɍ��\���グ�܂�m(__)m

M. Sanekata*, Y. Nakagomi, M. Hirayama, H. Nishida, N. Nishimiya, M. Tona, H. Yamamoto, K. Tsukamoto, K. Fuke, K. Ohshimo, K. Koyasu, and F. Misaizu

"Time-of-flight mass spectrometry diagnostics in deep oscillation magnetron sputtering (DOMS) of titanium"

Journal of Applied Physics, 131(24), 243301 (7 pages), 2022

DOI:10.1063/5.0089592

(2022�N6��23���L�j

��t�̋G��

�����́A���Ắu�V�c�a�����v�A�ߘa�̍��́u���a�̓��v�̏j���ł����A���d���̂��ߌ������ɗ��Ă��܂��B���̒��́A�v���Ԃ�ɉ��̃R���i�K����������Ȃ�GW�̃X�^�[�g�ł��B

GW�����̑�w�́A���Ƃ��Ȃ��Â��łƂĂ��Ђ�����Ƃ��Ă��܂��B�V�w���A�V�������}���w���œ��키�L�����p�X�����C�������Ă����̂ł����A�j���̂��������Â��ŗ������������͋C�̃L�����p�X���܂��A���킢�[�����̂������ċ��S�n���������̂ł��B

GW�̓����ƂƂ��ɐV�̌���}���A�L�����p�X�̖X����ĂɐV�̎�t���萁���n�߂܂��B���̋G�߁A�L�����p�X�̗��ڂɑN�₩�ŁA�ƂĂ����ꂢ�ł��B�u�ڂɐt�A�R�قƂƂ����@�������v�Ɛ̂̐l�͂��܂����Ƃ����������̂��A�Ƃ��̍ɂȂ��Ă��Â������܂��B

�܂��A�����������̏����ȑ��ۂ̐A�����ł��A�e�[�u���g�b�v�̐A���N��������Ăɏ������Ă��킢����t�����n�߂܂����B���g�[�v�X�N��p�L�|�f�B�E���N�Ȃǂ́A�~�Ɍ����Ȃ��������Ԃ�ȐA���Ɍ�����Ȃ��قǂ̃_�C�i�~�b�N�ȕω��������͂��߁A�����̐A���ώ@�������݂ƂȂ��Ă��܂��B

���C�ȐA���N�����ɐ����グ�Ȃ���ώ@���Ă���ƁA�����Ē����~��ς��ďt�Ɏ�t���o�������܂����A���N�����̂悤�ɁA�u�������A�����Ȏ�t�̂悤�Ȑ��ʂł��o����悤���X�����Ȃ��ẮI�v�Ƃ����C�ɂȂ�܂��B����ȕ��ɁA�t�Ƃ͐l���܂��Ă����G�߂Ȃ̂�������܂���ˁB

�����܂��傤�I

(2022�N4��29���L�j

�A�C�X�����h��w�̍u�`��ނɁI

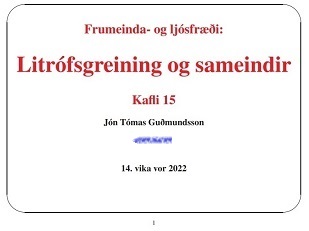

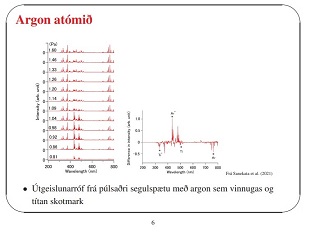

HiPIMS�̌����ŒN�������p���鑍��(��1)�����M���ꂽ���E�I�ɒ�����J. T. Gudmundsson�搶(�A�C�X�����h��w�Ȋw�������^�X�E�F�[�f�������H�ȑ�w)�̍u�`�u���q�ƌ��w�F

�����@�ƕ��q ��15�́v�̑�ނƂ��āA��X�̌����f�[�^�����p���Ē����܂����B�u�`�X���C�h�i������Ȃ��A�C�X�����h��͒�����ł��I�j�������蒸�������Ƃ��܂߂܂��āA��ό��h�Ȃ��ƂƑ����܂��B

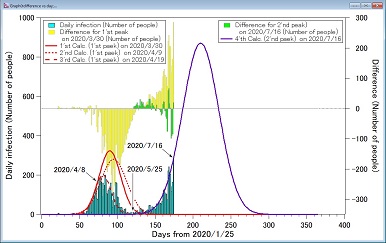

���p�������̂́A��N��Plasma���Ɍf�ڂ��ꂽ���o�̓p���X�}�O�l�g����(HPPMS)��OES�̌��ʂł�(��2)�B

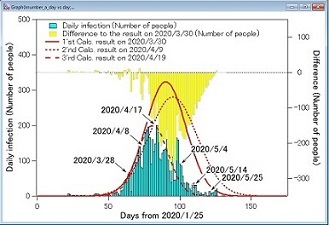

����́A����K�X���ɉ����ăX�p�b�^�����O���P���p���X(MPP)�쓮����[�U���p���X(DOMS)�쓮�ֈڍs����̂ɂƂ��Ȃ��āA�v���Y�}���[�h�����^���b�N�v���Y�}����K�X�v���Y�}�ւƃX�C�b�`���O����l�𑨂������ی���(��3)�Ȉ��ł���ƂƂ��ɁA�܂�����Ӗ��ł͂�苳�ȏ��I�Ȍ��ʂł���A�Ƃ�����̂�������܂���B

�܂��A����̂��̈ꌏ�ɂ́A���͂����ЂƂʔ����G�s�\�[�h���������܂��B���4/3�̓��j���̔ӁA�Ƃ���Ŗ�P�N���Ԃ�ɁA�����炭�̓��C�L���r�b�N�ɋ�����ł��낤Gudmundsson�搶�Ƀ��[���������肳���Ă�������̂ł��i�܂��ɁA���܂��܂ł��j�B